2024年いけばな花材を守るプロジェクト

いけばな小原流では生産が減少しているいけばな花材の積極的な利用による生産者の支援や育成を行う事業「いけばな花材を守るプロジェクト」を実施しています。

2020年より施行実施している本プロジェクトの対象花材に、2024年は「雪柳」「姫百合」「薊」「唐ゴマ」が加わり、全13種となりました。

本部事業や各支部での使用状況を紹介いたします。

|

いけばな花材を守るプロジェクト 対象花材 |

||

| アマリリス | いちはつ | 花菖蒲 |

| 燕子花 | 睡蓮 | 河骨 |

| 小シダ | 二輪菊 | 谷渡り |

| 雪柳 | 姫百合 | 薊 |

| 唐ゴマ | ー | ー |

23年度の使用実績はこちらからご確認いただけます。

アマリリス

地区別教授者研究会東京前期に使用されました!

24年から"地区別ならでは"のワクワク・ドキドキを伝えるためにリニューアル開催をしている「地区別教授者研究会」。

初回開催となった東京では、初日に「カラー、キウイ蔓、ドラセナゴッドセフィアーナ」の瓶花、2作目に「アマリリスの色彩盛花様式本位」が。二日目には「山茱萸、アマリリス、雪柳」の瓶花、続いて「芽出し木苺の写景盛花様式本位」が出題されました。

葉の扱いが難しい「アマリリスの瓶花」に、プロジェクト対象花材として24年に仲間入りした雪柳を掛け合わせて、難易度の高い出題となりました。

地区別教授者研究会や研修士研修会ではアマリリスに限らず、プロジェクト花材と出会えるかもしれません!

詳しくはこちらから

町田支部 専門教授者研究会

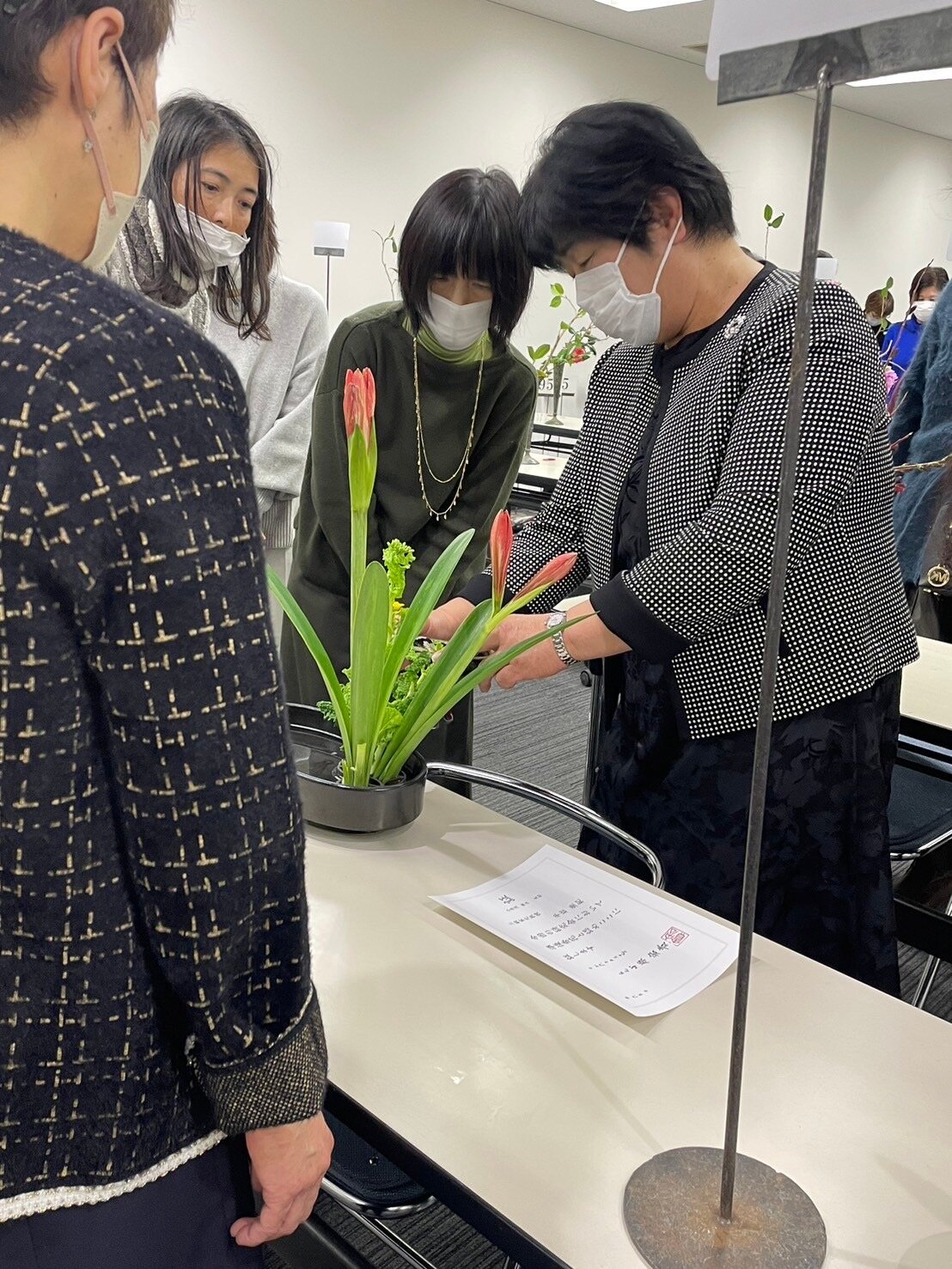

町田支部の専門教授者研究会でアマリリスをご使用いただきました!

特定の季節にしかいけることが出来ない花材だが、今までは入手が難しくなかなか出題することが出来なかったようです。

プロジェクト花材に選ばれたことで使用することが出来たという喜びの声を寄せていただいております。

アマリリスの使用が1人当たり二本だったので、高低差をつけるということが勉強になったという感想を頂戴しております。

![1708309716794[2610].jpg](https://www.ohararyu.or.jp/uploads/2024/06/05/1708309716794%5B2610%5D.jpg)

今回は専門教授者の方が対象だったのですが、対象外の方からも来年は是非自分たちもやってみたいという意見があがったということで、専門教授者以外への出題も検討してみたいとのことでした。

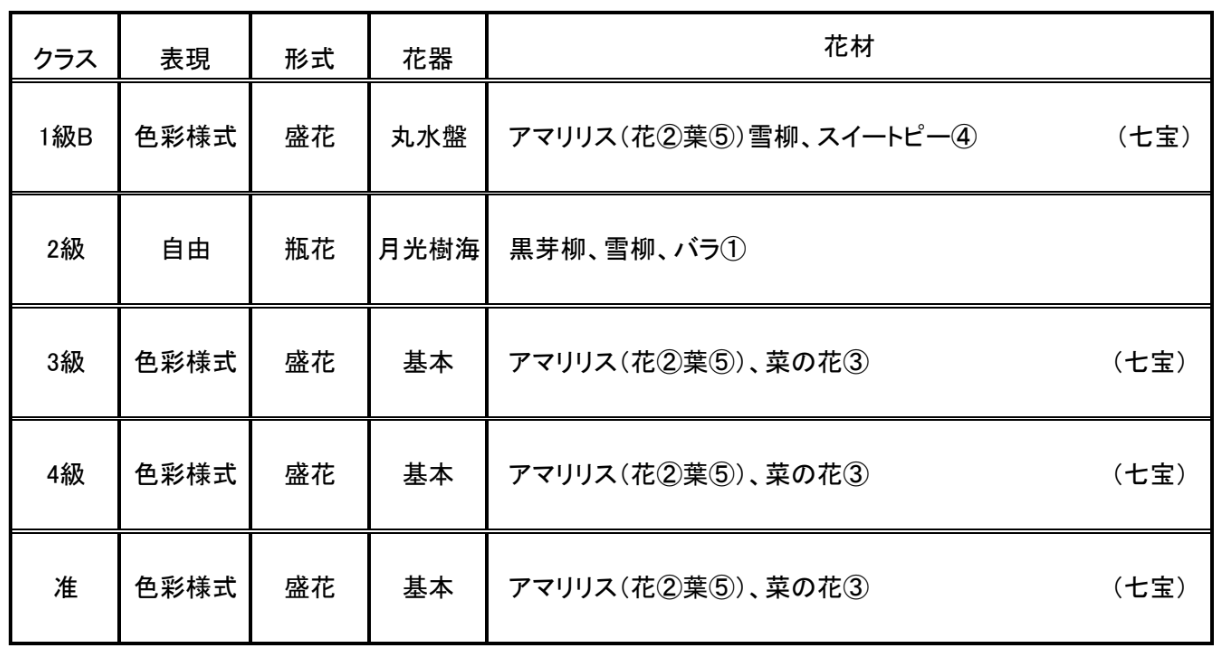

札幌支部 2月支部定例研究会

札幌支部さまでは昨年度もアマリリスをご利用いただいているのですが、支部の会員に好評でしたので今年も取り入れてくださいました。

札幌支部さまでは昨年度もアマリリスをご利用いただいているのですが、支部の会員に好評でしたので今年も取り入れてくださいました。

2級で色彩様式のアマリリスと菜の花の二種、1級で色彩様式アマリリス・菜の花・スイートピーの三種と、配材を工夫することで難易度を調整されています。

ご提供いただいた写真の中に写る、アマリリスと真剣に向き合う札幌支部会員の皆さまがとても印象的です!

横浜支部 2月支部定例研究会

23年に専門教授者研究会で「アマリリスの座学」を取り入れた講座を開催した横浜支部。 「せっかく専門教授者研究会に取り入れたのだから、今年はその成果を支部定例研究会で発揮してもらおう!」と、様々な資格で出題いただきました。

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています。

・アマリリス、雪柳の中間流しは、雪柳の枝の整理が難しかっ たが、またトライしてみたい。

・七宝を隠すスイートピーに苦労しました。

・アマリリスは色彩様式の中でも色のインパクトが強く難しいが年に 1回はやりたい。

・ダークグレーの月光樹海の器に黒芽柳、白い雪柳を春風のよう に生けたかったが難しかった。

・とても難しかった。(准)

・アマリリスの赤は元気を貰える。また生けてみたい。( 4級)

採点後は指導を担当いただいた宮原先生による寸評と手直しもあり、大変充実した研究会となりました。

青森支部 支部定例研究会

青森支部さまからは「いけばな花材を守るプロジェクトを意識することで、研究会の取り合わせを検討する際に役立っている」との嬉しい声が届いています。

青森支部さまではアマリリスを支部定例研究会に取り入れていただきました。

* 2級 色彩盛花様式本位 アマリリス ストック 菜の花

* 役員 瓶花 山茱萸 アマリリス 木苺

役員向けに出題された瓶花。

どのような出題であれば面白いかギリギリまで検討し、配材に木苺を入れることで難度を上げたそうです。 その他、琳派調いけばなに「小原流挿花」で紹介されたレザーファンを使用するなど、研究会の内容を工夫されています。

「月に一度の定例研究会は、良い点数を頂くことが目標ではなく、緊張感から得る効果やノウハウを共有し良い作品から感動を味わえる、癒しの場にしていきたい。」という支部長。研究会花材費が高くなってしまうクラスは次の月にリーズナブルな取り合わせを設定するなど、無理のない運営もされているそうです。

役員の皆さまが意見を交わし合いながら研究会を面白くしていく姿勢が出題に反映されています。

いちはつ

家元の大作に200本のいちはつが使用されました

2024年3月26日(水)から4月2日(月)まで、日本橋髙島屋にて展示された家元の作品に200本を超える「いちはつ」が使用されました。

2024年3月26日(水)から4月2日(月)まで、日本橋髙島屋にて展示された家元の作品に200本を超える「いちはつ」が使用されました。

いけばな花材を取り扱う花店以外ではほとんど目にすることはない「いちはつ」に、店内を行く人の多くが足を止めていました。

詳しくはこちらから。

山形支部 専門教授者研究会

いちはつの色彩盛花様式本位

花材 いちはつ(花2葉5)

スプレーデルフィニューム

ブバルデイア

小原流の「様式本位」の花材として取り上げられている"いちはつ

こ

担当の西先生からは初めていちはつを触るメンバーに対して以下のような解説がありました。

*七宝の位置付け、いちはつや配材のボリュームを考えて 七宝選択をする場合があること

*葉選び、自然組と組葉の扱い方

*一番手前に入る中間の花の位置

*"まどか"にいけると更に色が映えること

「様式本位で初めていける」「いちはつ自体が初めて」という方も多く、定められた挿法の勉強が実際の花材を触りながら出来たことに喜びの声が上がったそうです。

いちはつはアヤメ科の中でも葉にうねりがあり、その美しさを捉えていけると

横浜支部 4月支部定例研究会

横浜支部は4月の支部定例研究会で、1級Aクラスのベテランの先生に「いちはつの琳派調いけばな」を出題くださいました。

取り合わせはいちはつ、アスター、鳴子百合です。 出荷時期が短く生産量も少ないいちはつの出題に、多くの方からご好評いただきました。

アマリリスに続き、今回も参加者から多くの喜びの声が届いたようです。

・いちはつは滅多に触れない花材なので生けていて楽しかったです。

・葉のうねりを生かして左右に展開しました。琳派に適した花材だと思いました。

・いちはつの琳派は初めてでしたが、また生けてみたいです。

・様式と違って自由性があるので生けていて楽しかったです。

・素敵な取り合わせを考えてくださる先生方に感謝しています。

いちはつをご利用の支部は色彩盛花様式本位や写景盛花様式本位での出題が多いと思うのですが、来年はぜひ琳派調いけばなにも挑戦してください!

横浜支部 ローカルテレビ生放送で「いちはつ」を使用した大作を披露!

3 月 20 日テレビ神奈川の昼の生放送帯番組「猫のひたいほどワイド」ガーデニング部のスペシャル企画として横浜支部が琳派調いけばなを挿花をいたしました。

3 月 20 日テレビ神奈川の昼の生放送帯番組「猫のひたいほどワイド」ガーデニング部のスペシャル企画として横浜支部が琳派調いけばなを挿花をいたしました。

浅い春から春爛漫へと移り変わる様を松、椿、ゼンマイ、いちはつ、陽光桜、都忘れ、連翹、ラナンキュラス、茴香、スイートピ ー、鳴子百合で表現しています。

扇面花器を3面並べた大作でしたが、説明を交えながら支部長の米山先生が優雅にいけあげました。

くわしくはこちらの記事をご覧ください。

燕子花

松山支部 支部定例研究会

松山支部様はいけばな花材を守るプロジェクトの花材を「伝統花材を未来に受け継ぐ」ために、様々な場面でご利用くださっています。

松山支部様はいけばな花材を守るプロジェクトの花材を「伝統花材を未来に受け継ぐ」ために、様々な場面でご利用くださっています。

4月の支部定例研究会では、春の燕子花を出題くださいました。

春の燕子花は支部でもあまり出題されないため挑戦だったとのこと。

しかし会員の皆さまからはいい勉強ができたとの声が多数届いたようです。

支部長からは「様式美が認識できて良かった」とのコメントを頂戴いたしました。 燕子花は早春から晩秋にかけて、季節の細やかな移ろいを様式美で表現できる花材です。ぜひ別の季節でも取り上げてください!

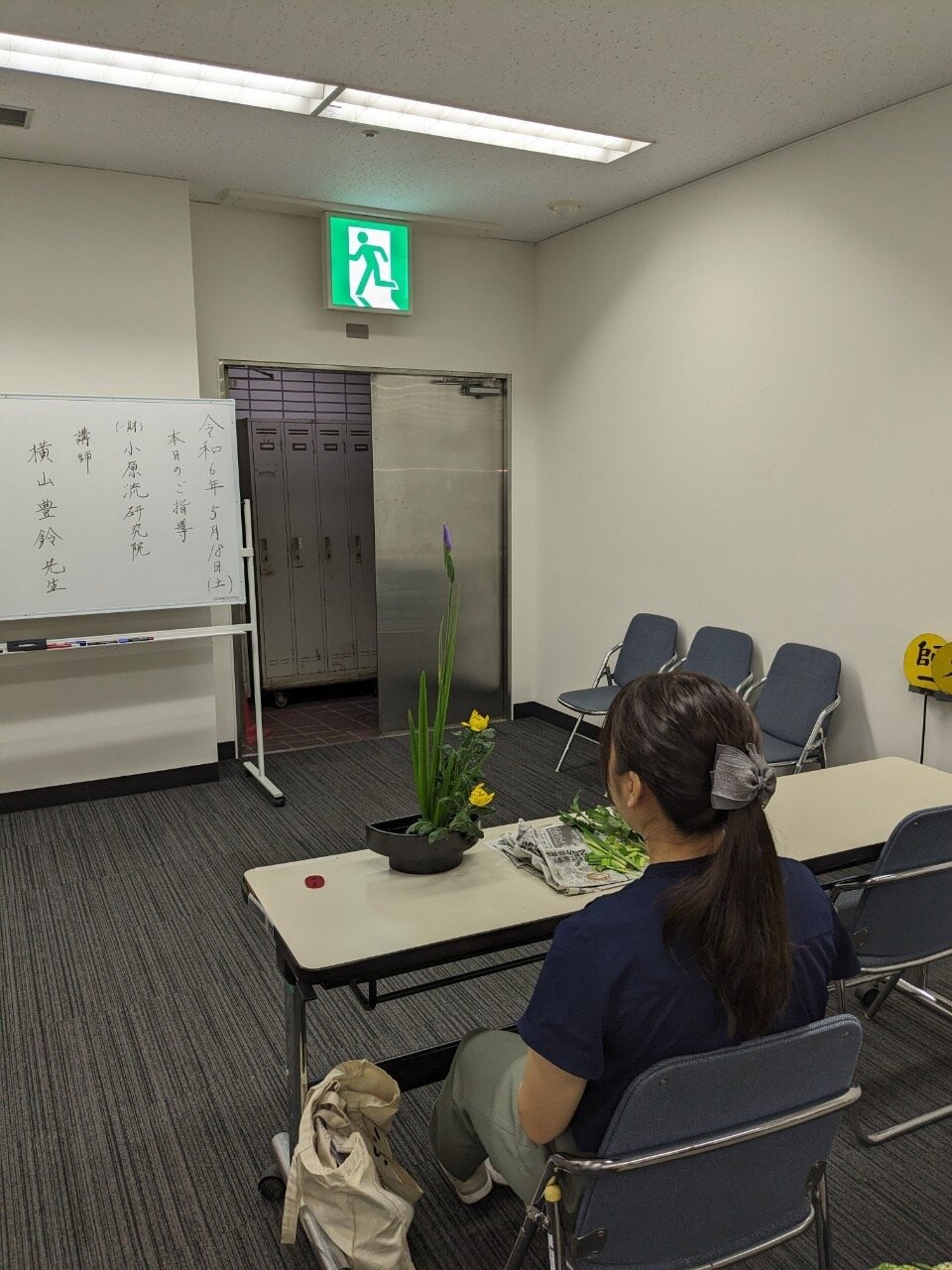

川越支部 5月支部定例研究会

川越支部では5月の支部要請で川上裕之先生をお呼びして、いけばな花材を守るプロジェクト花材を多数使用した研究会を開催くださいました。

取り合わせは次の通りです。

*家三

燕子花 三株夏挿し

*一脇

燕子花 五株初夏挿し

*一級A 雪柳 燕子花 撫子 写景盛花自然本位

*家二 夏櫨 薊 鳴子百合 写景盛花自然本位

*二脇 谷渡り ばら 色彩盛花様式本位

*一級B 花菖蒲 五株挿し

燕子花、雪柳、薊、谷渡り、花菖蒲。

いけばな花材を守るプロジェクトの花材を多種にわたり、様々な資格で出題くださいました。

花菖蒲の葉組は一級でも初めての方や20年ぶりという方もおり、葉組を美しくいけるコツを川上先生に説明と実演をお願いしたそうです。

様式本位で使用される花材は個人教場での調達が困難である場合が少なくありません。ある程度まとまった数を発注すれば入手できる可能性が高まることから、柴田先生の代からは研究会で極力、季節の様式本位を出題されています。

花材の価格等を気にして比較的手に入りやすい花材での研究会も開催してきましたが、熱心な会員からの物足りないという声と支部長の強い思いから、現在のかたちとなったそうです。

今回の研究会も好評で「集中して充実した時間が過ごせた」「とても勉強になりました」などの声が会員からいただけたそうです。

※川越支部さまには多品種をご利用いただいているため、もっとも沢山ご利用いただいた「燕子花」の項目にまとめさせていただきました。

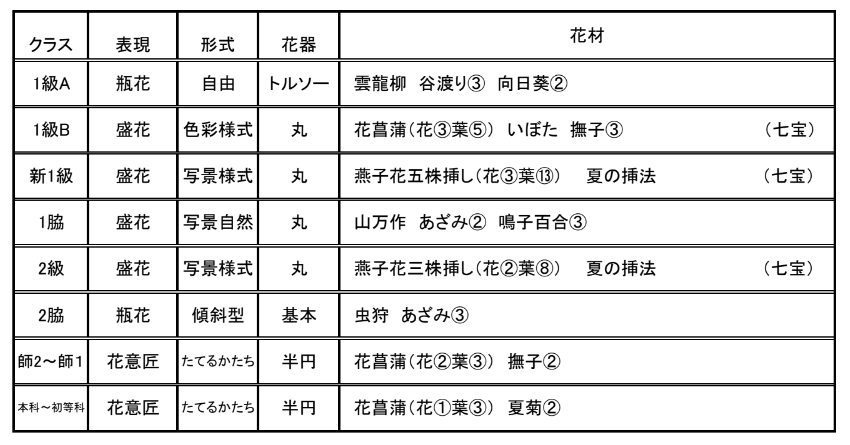

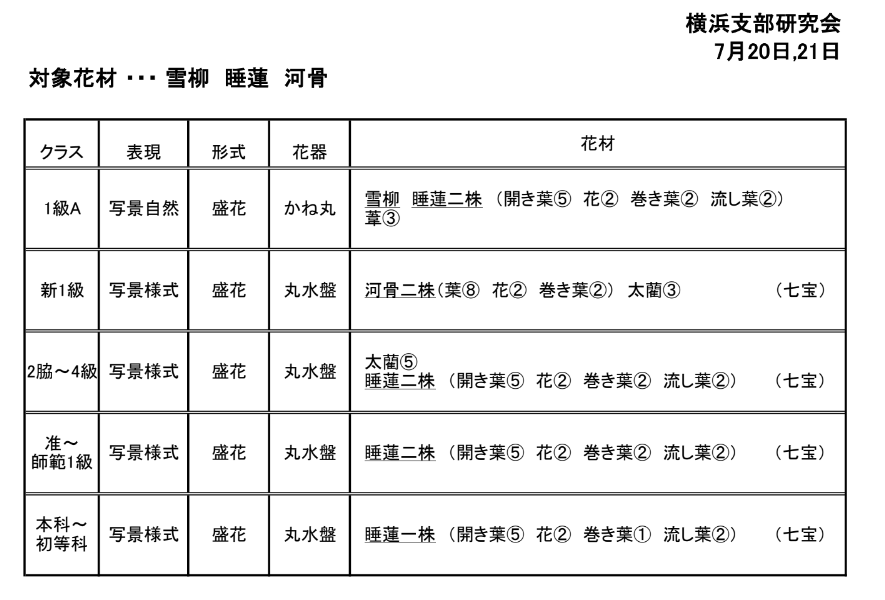

横浜支部 5月支部定例研究会

横浜支部では5月支部定例研究会でも谷渡り・花菖蒲・燕子花・あざみと沢山の対象花材をご利用くださいました。

横浜支部では5月支部定例研究会でも谷渡り・花菖蒲・燕子花・あざみと沢山の対象花材をご利用くださいました。

上記の表にある通り、多くの資格で無理なくご利用いただけるように様々に工夫してくださっています。

師範科Ⅱ期までの花菖蒲の出題は様式本位を本格的に学ぶ前段階として葉の表裏、爪の向きなどを覚えてほしいという狙いから「たてるかたち」での出題となりました。

会員の皆さまからは次の声が寄せられています。

・花菖蒲の色彩様式はあまりいけたことがありませんでしたので、勉強になりました。自然組の葉をそのままいけようとすると寸法が長すぎ、自然組のままでは使えませんでしたので、組みなおすのに工夫が必要でした。

いぼたとの色合いがあでやかで、花菖蒲のみずみずしさが際立ちましたが、いぼたの葉を適切に整理することが難しかったです。(一級B)

・表組、三枚組の葉選びが難しかったです。葉組、長さを正確にいけただけでは雰囲気は出せないこともわかりました。この季節にしかいけられないので、一年に一度はいけたい課題です。(新一級)

・写景自然の緑の中で薊の赤い色が際立ち写景感がよく出せると思いました。薊の水揚げがいかに大切かを痛感いたしました。(一級脇)

・花菖蒲の花にバランスよく葉を添えていくことを勉強しました。(初等科~師範II)

開催の度に細やかに会員の意見をお伺いしているのも、横浜支部の特徴の一つではないでしょうか。

今後のレポートも楽しみにお待ちしております!

※出題花材が多岐に渡るので、谷渡り以外は燕子花の項目にまとめさせていただきました

青森支部 6月支部定例研究会

青森支部定例研究会では、「燕子花」「河骨」「雪柳」など、対象花材を数多く使用いただきました。

青森支部定例研究会では、「燕子花」「河骨」「雪柳」など、対象花材を数多く使用いただきました。

出題は次の通りです。

*一級脇 雪柳 擬宝珠 燕子花 撫子

*支部役員 雪柳 燕子花 河骨 木苺(ベビーハンズ)

指導は小原流研究院副院長の金森先生が担当いたしました。

豪華な取り合わせに少しばかり高価になってしまったようですが、出席した皆さまは勉強になった!と満足していたとのこと。

使用して守っていくべき花材であることを考慮に入れながら、支部研究会を学びのある場として盛り上げるために、多数ご利用いただきました。

皆さまの支部でも、前後月の花材費を調整するなどして、ぜひ挑戦してみてください!

小樽支部 9月専門教授者研究会

小樽支部では9月の専門教授者研究会にて、「秋の燕子花」をテーマに取り上げてくださいました。

参加者いただいたほとんどの方が「秋の燕子花」に触れるのは初めて。緊張しながらのスタートだったそうですが、知地先生によるデモンストレーションや講座により、充実した研究会となったと支部長よりコメントを頂戴いたしました。

新たな学びを通して、小原流のことをもっと好きになっていただけたら、本当に嬉しく思います!

花菖蒲

松山支部 支部定例研究会

長岡支部 5月支部定例研究会

5月頃にしか出会うことのできない花材である「花菖蒲」。 写景盛花様式本位や色彩盛花様式本位で扱う場合はもちろんのこと、瓶花で扱うにも留め方にテクニックが必要な花材です。

5月頃にしか出会うことのできない花材である「花菖蒲」。 写景盛花様式本位や色彩盛花様式本位で扱う場合はもちろんのこと、瓶花で扱うにも留め方にテクニックが必要な花材です。

今回は花菖蒲の瓶花の生け方を正しく学習するために、研究会花材としてご利用くださいました。

*瓶花 花菖蒲(花③・葉⑤)・夏菊③

普通瓶花ではなく「あすか」に花菖蒲を出合わせていただいています。

また見本花には指導を担当した松田光美先生による写景盛花様式本位の作品が展示されたそうです。

出席いただいた会員の皆さまから、次のようなご意見を頂戴しております。

・今回使用した花菖蒲の葉が、大変細くて生けるのに苦労しました。

・状態の良い花材を出荷するまでの生産者の苦労を感じました。

・講師(松田光美先生)から写景挿花様式本位・5株挿しの見本花を生けていただき、葉の高さのバランスのとり方が大変参考になりました。

・写景挿花様式本位を研究会以外でも生けて勉強しなければならないと反省しました。

研究会花材として全員が触れることがなくても、出席した会員の皆さまにとって充実した時間になったことが伝わります。

薊

長岡支部 支部定例研究会+専門教授者勉強会

長岡支部の支部研究会と専門教授者勉強会で薊をご使用になられました。

<定例研究会>

琳派調いけばな

紫陽花③・撫子③・薊③・擬宝珠⑤

<教授者勉強会>

写景挿花様式本位

しゃが(葉⑦)・薊③・日蔭蔓①

この時期にしか扱えない花材ということで支部としてこちらの花材を取り合わせに入れられたそうです。

仕入先の花店が多量の注文でなければ引き受けていただけない状態だったため、注文数を多くするため、定例研究会と教授者勉強会の両方で取り合わせに入れたとのことです。

同じ課題は多くの支部でもあげられるところですが、長岡支部の事例も是非ご参考になさってください。

会員の皆様からの感想もお送りいただけましたので以下の通りご紹介いたします。

・薊は、小さな刺が気になり苦手な花材でしたが、一輪でも絵にな

・お稽古用に花屋に注文すると、水揚げ確認のため午後3時以降に

・生ける前は萎縮した状態だったが、水揚げで葉っぱが勢いよく広

・薊を使用した作品を一般の方々に見せるとノアザミとは違う雰囲

皆様が薊の魅力を存分に楽しんでくださった様子がアンケートから伝わりました。

松山支部 4月支部定例研究会

松山支部4月支部定例研究会では、春の燕子花の出題と共に、様々な資格で薊を使った作品が出題されました。

*ならぶかたち リアトリス 薊 鳴子百合

*観水型 ななかまど 薊 鳴子百合

*写景盛花自然本位 ななかまど 薊

鳴子百合 写真を見て分かる通り、薊だけではなく鳴子百合を共通花材として使用しています。

しかし主材や表現を変えるだけで、全く異なる作品世界が生まれました。

特に写景盛花自然本位の作品には、薊そのものの出生感、力強さを感じられる作例になったと会員の皆さまも喜んでくださったそうです。

日立支部 花展での使用

令和6年度に開催された日立市芸術祭「初夏のいけばな展」に、小原流日立支部が出品いたしました。

支部合作の琳派調いけばなにはたけのこや立葵などの華やかな花材を使用した大作をいけあげました。

支部長の個人作品にはいけばな花材を守るプロジェクト対象花材の「花菖蒲」をご利用くださっています。

花展の詳細はこちらよりご覧いただけますので、ぜひご一読ください。

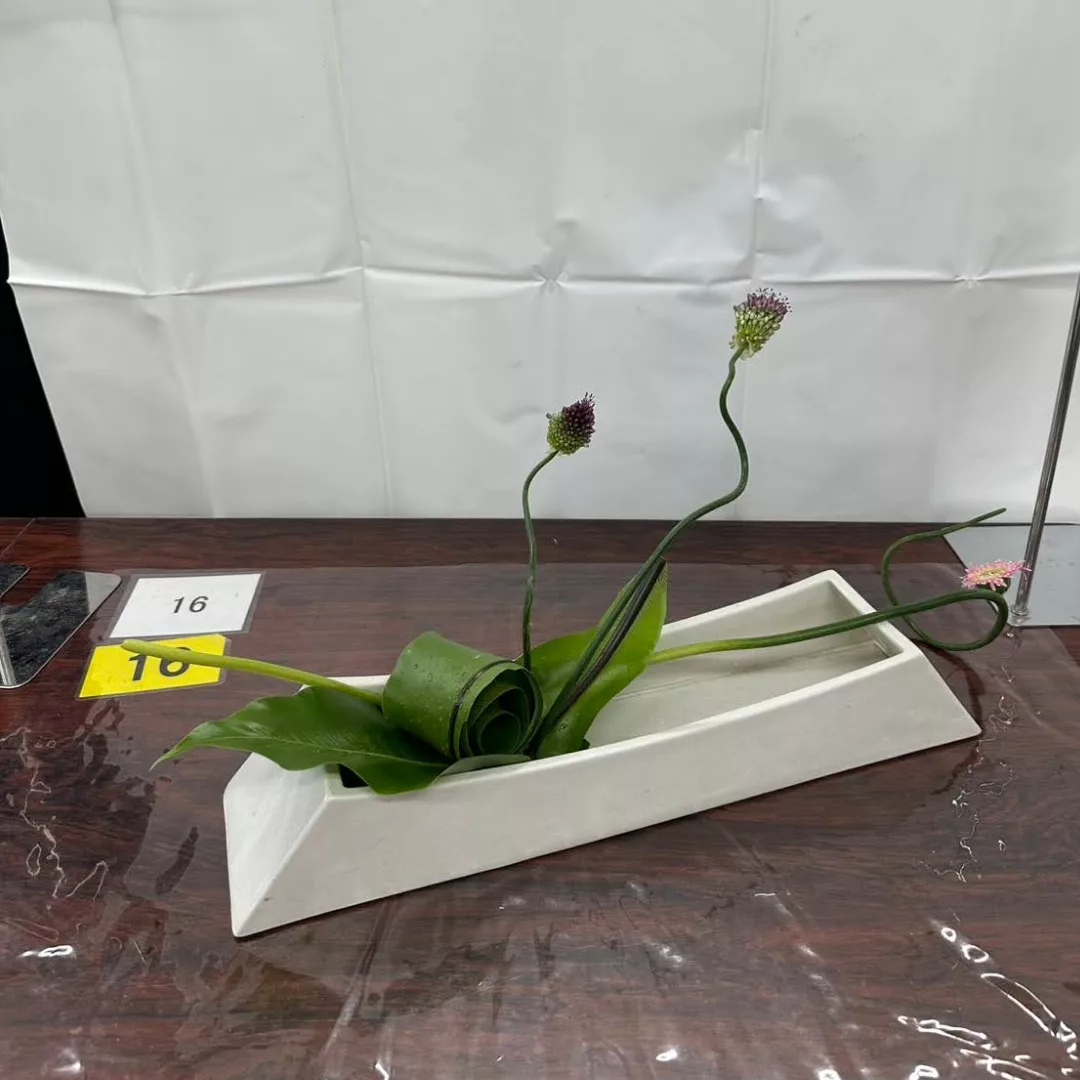

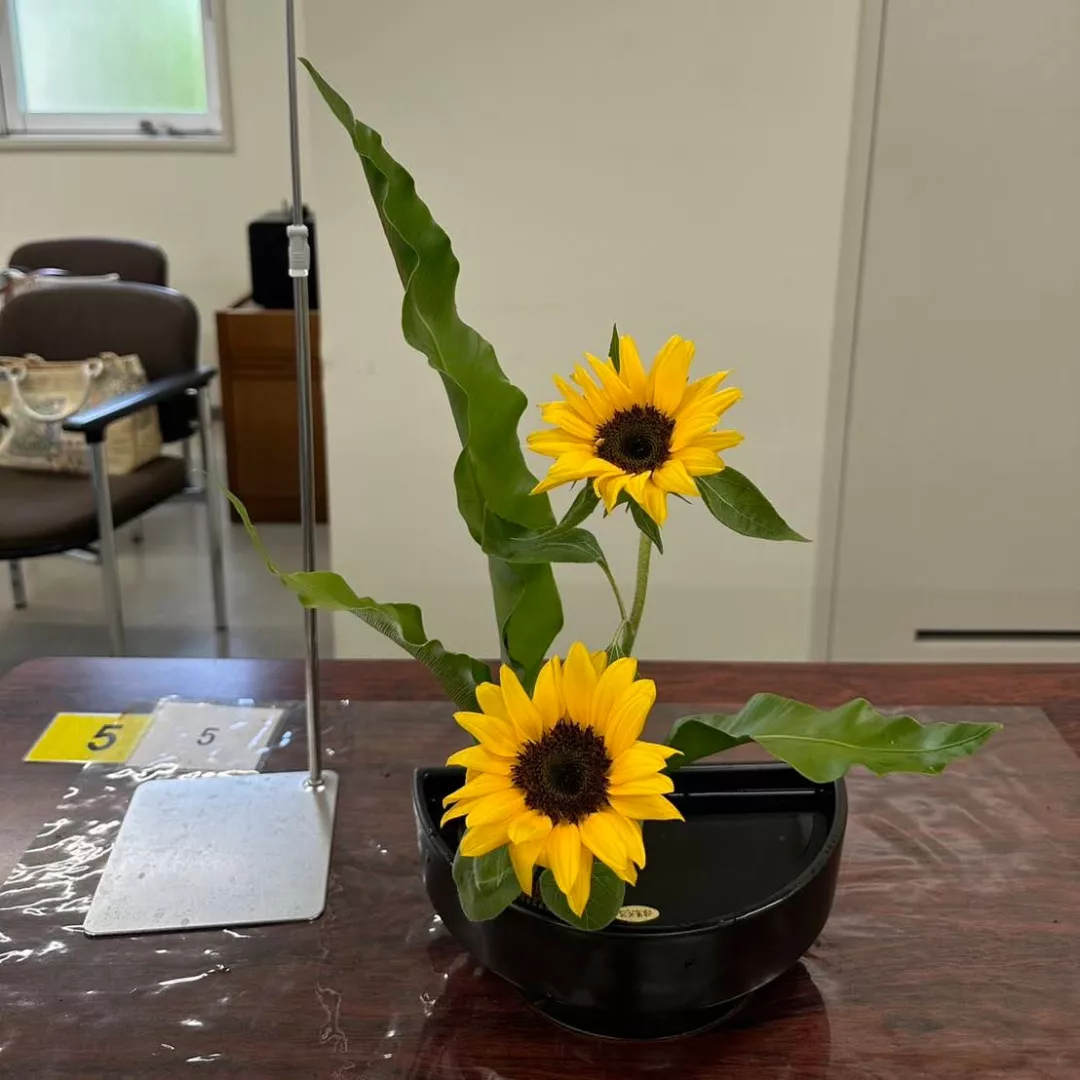

谷渡り

苫小牧支部 支部定例研究会

*初等科 たてるかたち 谷渡り・ひまわり

*本科 たてるかたち応用 谷渡り・ひまわり

*准教授 色彩本位 谷渡り・芍薬

*2脇 自由表現 谷渡り・カーネーション・かすみ草

*2級 自由表現 谷渡り・丹頂アリウム・ガーベラ

*1脇 色彩様式 谷渡り・カーネーション・かすみ草

*1級 色彩様式 谷渡り・カーネーション・スプレーストック

ご覧いただければ分かる通り、苫小牧支部さまでは研究会で様々な谷渡りの表現に挑戦くださいました。

高温多湿の地域でよく見かける谷渡りにとって「暑すぎる」昨今の気候が丁度良く、育ち過ぎてしまったようです。

葉裏が胞子で茶色くなってしまい出荷が難しいとされていましたが、担当花店の尽力により研究会に出題できたとのこと。

谷渡りを使った自由表現の作品では、「いけばなをしない」作品がよい評価となったそうです。

「温暖化の影響で花材を考えるのが難しくなった」と困りながらも本プロジェクトに賛同くださっている支部長。

7月の研究会では姫百合をご利用の予定だそうです。

横浜支部 5月支部定例研究会

5月横浜支部定例研究会では花菖蒲、燕子花、薊といったプロジェクト花材に加えて、一級で「谷渡り」が出題されました。

横浜支部が所有している花器「トルソー」を使用した自由表現での出題です。

定例研究会の会場は様式本位や葉組をした「たてるかたち」といった様式美ともに、一級の先生方による独創的な作品が会場に並びました。

葉の裏の胞子を魅せるか、表の艶を見せるか、一人一人がいけばな作家として研究会をお楽しみの様子が伝わってまいります。

カメラマンによる作品写真を頂戴いたしましたので、お楽しみください。

横浜支部 10月支部定例研究会

横浜支部では10月の研究会でも2級脇の資格で谷渡りの色彩盛花様式本位を出題くださいました。

支部長の米山美砂子先生より、次のコメントを頂戴いたしました。

「谷渡りの色彩盛花様式本位は、二世家元小原光雲先生の創始の挿法ですが、今をもっても新しく感じられます。

また、谷渡りは熱帯地方のものですから、洋種の花ともよくあいます。今回はばらを用い、去年に続きもう一度しっかりと学んで欲しいと思い、取り合わせをいたしました。」

自由表現から様式本位まで、さまざまにご利用くださり誠にありがとうございます!

長岡支部 6月支部定例研究会

長岡支部では「年に一度は取り上げて学習したい花材」として、谷渡りの色彩盛花様式本位を支部定例研究会で出題してくださいました。谷渡りは比較的入手することが容易な花材ですが、美しくいけるのは至難の業。

研究会では残念ながら優秀花、準優秀花はなかったようですが、会員の皆さまからは次のような声が届いています。

・谷渡りを七宝に留めるために、谷渡りの葉をどのように切るかを改めて学習できて良かったと思いました。

・谷渡りの葉先の形が悪い場合は、はさみを入れて形作るということを教えて頂き、大変勉強になりました。

・配材が一種の時と二種の時の違いを一度に見ることが出き、良かったと思いました。

時には少し難しい花材に挑戦することも、良い刺激になるのではないかと思いました!

皆さまもぜひ「いけばな花材を守るプロジェクト」の花材を取り入れてみてください!

色彩挿花様式本位

*四級

谷渡り・薔薇③

*二脇

谷渡り・薔薇③・小菊③

河骨

春日部支部 専門教授者研究会

春日部支部では「河骨」をテーマに専門教授者研究会を開催くださりました。

指導は小原流研究院助教授の荘加ひとみ先生が担当くださいました。

専門教授者の26名が参加していけたのは、基本の写景盛花様式本位。

水揚げから葉の扱いそしていけた後のお手直しまで、荘加先生の丁寧な解説に皆さま熱心にメモを取られていたようです。

専門教授者研究会での学びをきっかけに、普段のお稽古にも「河骨」をぜひ取り入れてください!

山形支部 支部定例研究会

山形支部で支部定例研究会にて、谷渡り・河骨・雪柳などの多くの対象花材をご利用くださいました。

ご指導を担当されたのは、小原流研究院教授の川上裕之先生です。

取り合わせ

*2級クラス 谷渡り2・太藺2・ひまわり1 自由表現

*役員クラス 雪柳・太藺3・河骨(葉5・花1・巻き葉1

)写景盛花自然本位

田中先生からは、次のご報告を頂戴しています。

「谷渡りの自由表現は、一つとして同じ作品はなく、皆さん様々な発

河骨の写景自然は、雪柳と河骨の関わりで水辺と陸地の区別や、ま

この度の研究会では、5月に行われた役員研修会の課題でし

役員研修会の内容を支部にお持ち帰りくださり、誠にありがとうございます!

役員研修会では昨年、本年と、支部研究会での出題のヒントとなる内容をご用意しております。

本年度参加が叶わなかった皆さまも、来年度はぜひご参加ください!

※谷渡もご利用いただいておりますが、河骨の項目にまとめさせていただきました。

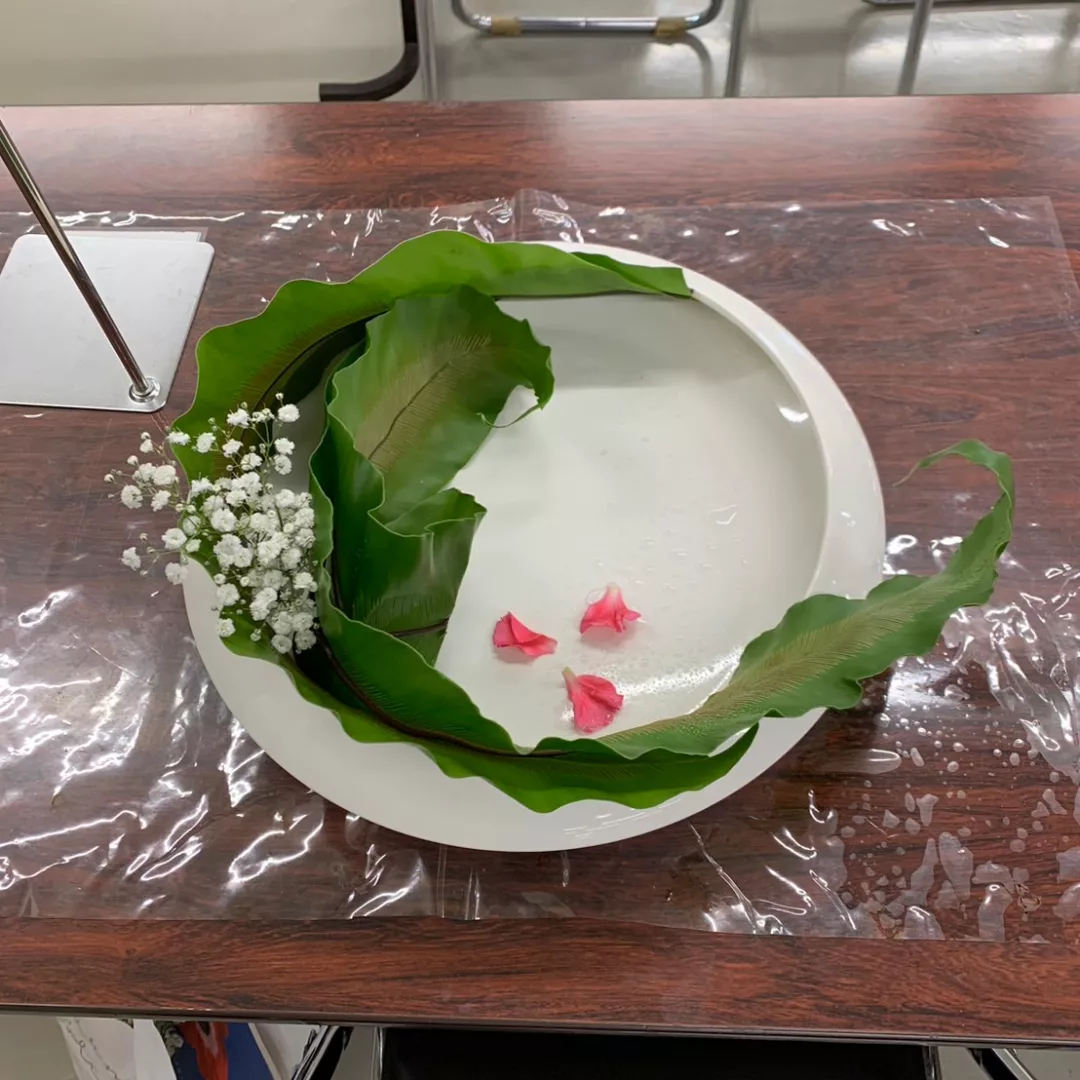

睡蓮

宮崎支部 専門教授者研究会

宮崎支部では6月の専門教授者研究会に鈴木査智子先生をお招きして、「睡蓮」の勉強会を開催いたしました。

研究会では本部で用意した座学資料をもとに、「睡蓮」のいけ方だけではなく、花材の知識について鈴木先生から詳細にご説明いただきました。

支部長のもとには「社中で生徒に話をするネタができました」「小原流のお花の深さを改めて教えられました」などの声と共に、「配布資料以外にも鈴木先生からお話をいただき、とても楽しい時間となりました」など、参加者から嬉しい声が届いているとご報告いただきました。

「(聞いてる皆さまが)眠くなってしまうかも」と会の冒頭で鈴木先生が笑いを誘ったようですが、充実した時間をお過ごしいただけたようです。

横浜支部 支部定例研究会

横浜支部では7月の定例研究会に、河骨、睡蓮、雪柳といった「水もの」の対象花材を使用してくださいました。

連日の猛暑の中で研究会にご出席くださった会員の皆様への感謝、そして少しでも涼を感じていただけたらと、お取り合わせくださったそうです。

またお取合せ表をご覧になって分かる通り、横浜支部では全クラスで「水もの」が出題できるように工夫してくださいました!

参加いただいた会員の皆さまから、次のコメントを頂戴しています。

・睡蓮は華展等で見たことはあったが、実際に生けてみたら難しかった(本科)

・葉の向きが難しい。実際に咲いている姿を見たことがない(一級)

・写景ということで、風景感をだすのに苦労した(一級)

・難しいけど、花が咲いていて嬉しかった(本科)

・家でいけて家族に見せたいと思いました(二級)

扱いの難しい花材ながら、満足度の高い内容だったことが伝わって参ります。

ご利用くださりまして、誠にありがとうございました!

※河骨、雪柳もご利用いただいていますが、睡蓮の項目にまとめさせていただきました。

福岡支部 支部定例研究会(勉強会として開催)

福岡支部では支部定例研究会にて「睡蓮」を使用くださいました。

現在ではなかなか手に入れることが難しくなってしまった「水もの」を広く勉強いただくために、研究会の開催を全ての資格が参加できる「勉強会(採点なし)」に変えて開催されました。

全ての資格で勉強できるように取り合わせを準備したり、事前稽古をしないことで同週内の高額な花材費の重複を避けたりと、様々に工夫されたそうです。

若い資格の方からは、「いい経験になりました。レベルアップできたので次回はもっとうまくできると思います!」「雰囲気、季節感を感じられた良い時間でした!」という声が届いています。

また参加者アンケートでも多くの方から次回の参加も希望という嬉しい回答をいただけたようです。

お取合せ

*3級~初等科 <睡蓮一種>睡蓮 1株 花1葉3巻き葉1流し葉2

*1級脇~2級脇<雪柳 太蘭3 睡蓮>睡蓮1株 花1葉3巻き葉1流し葉2

*1級<河骨 太藺3 睡蓮>河骨 1株 花1 葉5巻き葉1 ・睡蓮 1株 花1葉3巻き葉1流し葉2

函館支部 専門教授者研究会

函館支部では8月25日(日)に開催された専門教授者研究会にて、「睡蓮」をご利用くださいました。

指導は荘加ひとみ先生が担当いたしました。

「研究会コンテンツ」として小原流で展開している座学資料をもとに、水ものの生態

その後、様式としての決まり事を踏まえた上で、水辺の風趣を表現

初めての方のためにはデモンストレーションも開催し、「葉の

「いけばな花材を守るプロジェクト」の活用で学びが深まったとのありがたいお言葉も頂戴いたしました。

函館支部の皆さま、ありがとうございました!

*1級(役員) 太藺5

睡蓮(開き葉5 花2 巻き葉2 流し葉2)

*1級〜師範1(会員)睡蓮一種(開き葉5 花2 巻き葉2 流し葉2)

*展示花 写景盛花自然本位 雪柳 睡蓮 太藺 葦 なでしこ

雪柳

南加賀支部 23年に開催された支部創立60周年記念花展にて

24年より対象花材として追加された「雪柳」。 雪柳は緑葉の季節から紅葉、そして花の季節まで長く楽しんでいただくことができる花材です。

23年に開催された小原流南加賀支部創立60周年記念いけばな小原流展「春花の舞〜安宅の関にて〜」では、雪柳の花姿を活かした作品が出品されました。作者は南加賀支部の佐竹景弓先生です。

奔放に伸びる枝を整理して作家物の器と合わせれば、お稽古で普段使いしているいつもの雪柳とは全く別の表情を見せてくれます!

姫百合

山形支部 6月支部研究会

山形支部では6月の定例研究会に燕子花・睡蓮・姫百合を取り合わせてくださいました!

指導を担当いただいたのは、小原流研究院相談役の鈴木英孝先生です。

横浜支部の事例のように、姫百合は入手が難しくなってしいますが、山形支部では無事に姫百合をいけることが出来たようです。

鈴木先生からの一作一作への寸評、手直しもあわせて充実した研究会お過ごしいただけたようです。

*写景盛花自然本位 夏櫨 姫百合 鳴子百合

*写景盛花様式本位 太藺 睡蓮

*役員向け 琳派調いけばな 燕子花 撫子 鳴子百合

上記を支部で用意して、その他の花材や花器は「参加者の持ち込み」で開催されました!

姫百合以外にも、燕子花、睡蓮など多くの対象花材をご利用くださっています。

プロジェクトを通じて充実した研究会となっていれば幸いです。

※複数の対象花材を使用いただいておりますが、掲載は姫百合にまとめさせていただきました

横浜支部 6月支部研究会

横浜支部の定例研究会では「姫百合」の使用を計画していましたが、研究会を前に急遽手配が出来なくなってしまいました。

代わりに「ココット百合」を使用した研究会となりました。

代替に際して出席者からは姫百合の可憐さには及ばないという厳しい声も数多く届いたようです。

しかし「姫百合でまたいけてみたい」と、本物の姫百合の需要喚起にも繋がったようです。

今回、先生方の機転により出題変更をいたしましたが、それも難しい場合がございます。

全国の皆さまにおかれましても、姫百合に限らず入手困難となってしまった場合は、小原流本部にご一報をいただけましたらと思います。

豊友会さまと協力して、可能な限りお届いたします。

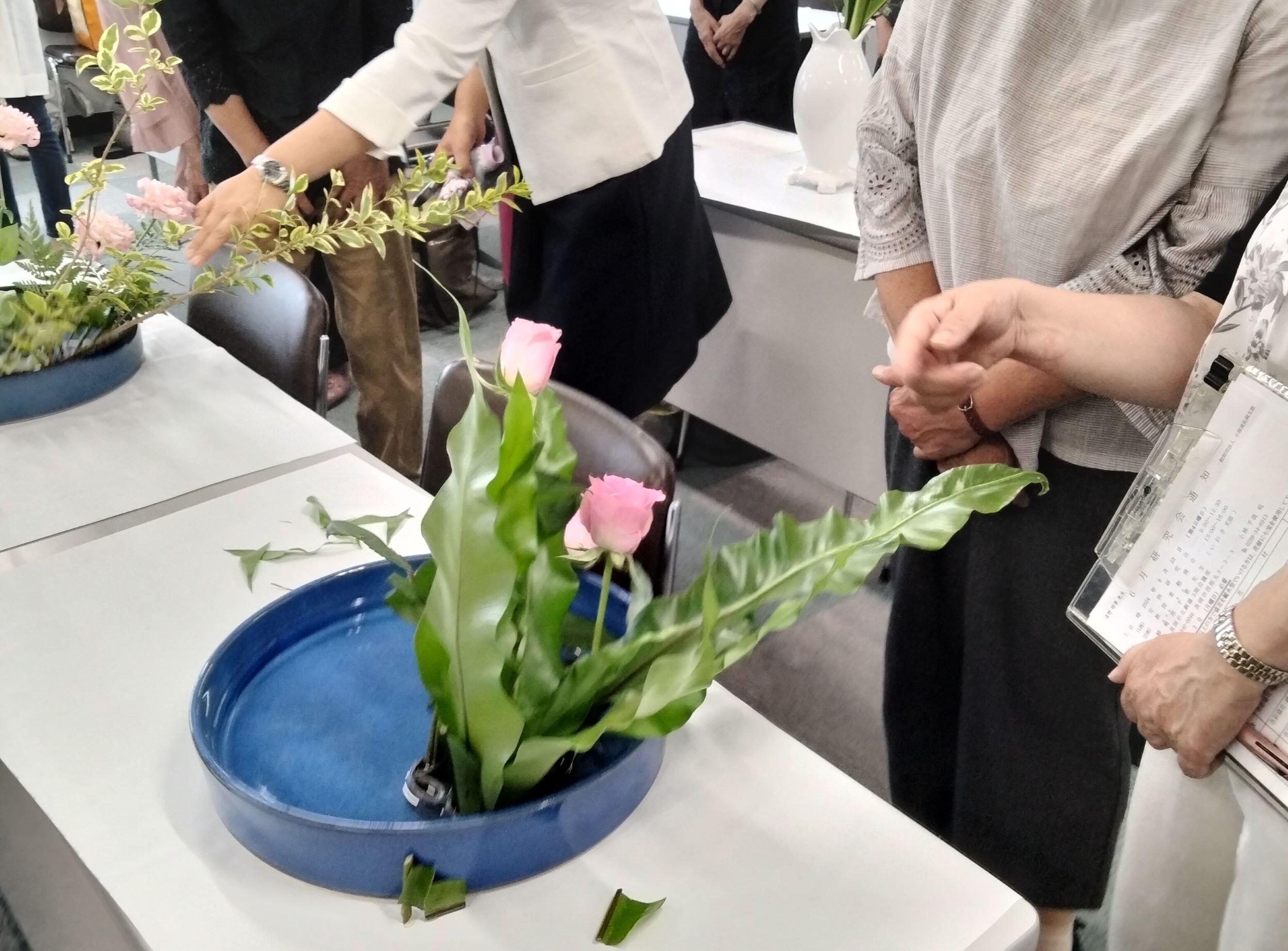

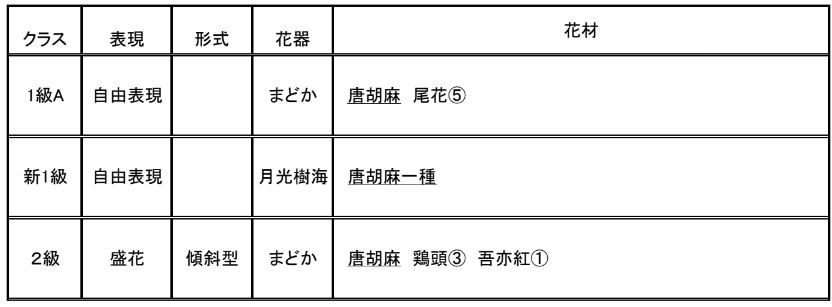

唐ゴマ

横浜支部 10月支部研究会

「ひまし油」の原料として有名な唐ゴマ。小原流では秋の風趣を表現する花材として重宝されている花材です。

「ひまし油」の原料として有名な唐ゴマ。小原流では秋の風趣を表現する花材として重宝されている花材です。

秋の写景盛花様式本位の花材にも指定されています。

横浜支部では写景的な扱いから少し離れて、1級で自由表現に取り組んでくださいました。

たった1本の枝の中で異なる葉の色や大きさ、特徴的な赤い茎と種など豊かな表情を持つ唐ゴマ。

沢山のお写真を頂戴した一部をご紹介いたします!

受講した会員の皆さまの趣向を凝らした作品をご覧ください。