この人に聞く!vol.21 小原流横浜支部 山本修子先生

24年8月30日まで、玉川高島屋S・Cの南館エントランス「アートウォール」には、青・朱・白・紫色の花々があつまり、龍のように立ち登る「Four Seasons」という作品が展示されています。

ひらひらの花のパーツをよく見ると一つずつ異なる絵が描かれていることに気づきます。この作品のパーツは着物の帯。鋏を入れることなく折り紙の要領で花のかたちに作られています。その数なんと100本!色ごとに集められた花々は陰陽五行説に伝わる人生の四季、青春・朱夏・白秋・玄冬を表しています。

この作品を作ったのは小原流横浜支部の山本修子先生です。

「いけばなの先生として活動しているうちに着物の帯に魅せられて、気付けばアートの世界に飛び込むことになった」と言う山本先生に、これまでのこと、そしてこれからのことをお伺いいたしました!

山本 修子先生

専門教授者活動を行いながらデパートや催事会場での挿花を担当。

いけばな作家としての活動の中で素材としての「帯」に出会い、帯と花とのコラボレーションや「帯アート」を創案。現在も国内外問わず活躍されています。

「帯アート」の展示や制作のノウハウを伝えるアクセントグリーン代表。

座間神社会館すいめい ギャラリー杜(mori)代表。

いけばなとの出会い

-先生の作品のルーツはいけばなにあるとお伺いしています。

先生と小原流いけばなの出会いと横浜支部との関りなどを教えていただけないでしょうか。

もともとお花が大好きで高校の部活ではいけばなを習うと決めていました。高校華道部の指導者がたまたま小原流だったのが、小原流との出会いです。他の部活と兼部で華道部に休むことなく通っていたのですが、先生が途中で亡くなってしまい。それでもお花は続けたいと思い、横浜支部の伊藤豊英先生を紹介していただきました。先生は昔の高難度の地区別教授者研究会でも優秀賞を取り、副教務までなさっていた大先生です。伊藤先生にはいけばなの基礎を叩きこんでいただきました。お陰で今でも投げ入れが大好きです(笑)。横浜支部に豊雲先生が研究会指導に来てくださったときに100点を取ることもできました。忘れもしない、河骨の写景盛花様式本位です。伊藤先生には本当にお世話になりました。

そうしているうちに、「横浜支部の部員にならない?」と誘われて、20代で部員として支部活動に参加するようになりました。

横浜支部は独特でパワフル。朝から晩まで、花尽くしの生活が始まりました。

支部では東香舟先生と井上香瑛先生、そして横浜研美で指導していた工藤和彦先生にも指導を受けて、いけるとは少し違う、「作る」こと、「創造すること」を学ばせていただきました。このことが今の活動に繋がっています。

そして妥協しないこと。花展があれば朝まで(笑)。

玉川高島屋S・Cでの作品も22時くらいから設置作業が始まったのですが、下相談もしてあるからすぐ終わると思っていました。

でも気付いたら朝3時過ぎ(笑)。

横浜支部の花展を思い出しましたね。花展のいけこみが終ったあとの充実感。明日からどんな一日になるだろう、どんな人に見てもらえるのかなという気持ちが、帯の作品設置後にも湧いてきました。

-「Four Seasons」のいけこみに朝3時までですか!

そうなのです。パーツを作って並べているだけに見えるかもしれませんが、いけばなと同じで予定通りにはいきません。図面の上ではパーツが止まることになっていても、並べるとイメージと異なります。業者の皆さまは安全面も考慮するので、当然ではありますが固くなってしまう感じがあります。いけばなの方が柔らかく、柔軟に考えられますよね。

専門教授者活動と帯との出会いについて

-専門教授者としての活動はいつからスタートしたのでしょうか。

教え始めたのは若いとき(笑)。たしか30歳くらいで教え始めました。

その頃座間神社に嫁いだのですが、地域の人から「教えてくれない?」と声をかけられたのがきっかけです。神社にお花を生けておくと次々と声をかけられました。

入れ替わり立ち代わりだけど(笑)

研修院に声をかけられたのもその頃です。当時は希望したら誰でも入れるわけではありませんでした。伊藤先生が三世家元にお願いしてくれたのでしょうか。小原流には鍛えてもらいました。しかし神社の運営の方が忙しくなって、悩んだ末に小原流研究院指導者の道は諦めました。その頃は支部で幹部としても活動していたのですが、同時に卒業しています。

-着物の帯との出会いはいつ頃になるのでしょうか。

昔はお花を飾る機会が多く、企業からも大金を払ってもらえていましたので、様々な場所から挿花依頼を頂戴していました。そのうちの一つ、某デパートの着物売り場から声をかけていただいたことが「帯アート」の着想を得たきっかけです。

その着物売り場は「ちょっと良い着物」ではなく「物凄く良い着物」を扱うお店で(笑)。

水をかけてしまったら嫌われるだろうなと思い、色々考えているうちに、帯を素材に何かできないかと考えました。着物売り場で帯を使った作品は怒られるかな、と思いつつ担当の方に恐る恐る聞いてみたら「面白いからやってみたら」の一言でした。

その時に帯で作った花器に花を生けた作品を展示したのが今の活動「帯アート」の原点となっています。

そしたら物凄く好評で、すぐに全国各地で帯アート講習会の企画が立ちました。帯の講習会を開催するなんて、その時まで夢にも思っていませんでした。

-着物や帯を洋服や小物、バッグにするという話は良く伺うのですが、帯の花器ですか?

帯や着物を材料にして切る、バッグにするというのもとても良い試みだと思っています。

しかし私の手元に先代から受け継がれてきた帯は、決して悪い帯ではありません。母からも「帯は切るな」と教わっていました。着物屋での展示の際、鋏を入れずにどうにか作品にできないかと考えた時、思い当たったのが折り紙でした。折れば帯を傷つけずに「作る」ことができる。「作る」は、横浜支部の合言葉です。

色々な形を折り、作りました。今では帯を触るとインスピレーションが湧き、自由に何でも作れるようになっています(笑)。

着付けの嗜みがあるのかと聞かれることも多いのですが、習っていません。それも良かったと思っています。着付けをやっていると、「こうしてはいけない」という固定観念が生まれてしまうかもしれません。ゼロからなので、全く自由な発想で作品を作ることができました。

その頃から現在の活動に至るまで、「作る」意識と共に、横浜支部独特の色彩感覚が生かされていると感じます。

東先生、井上先生、そして現支部長の米山美砂子先生の色彩感覚はすごい。

固定観念にとらわれない姿勢も、コーヒーカップやガラス瓶などの生活容器に花を生け始めた横浜支部から習ったと思っています。

進化する帯アートの世界

- デパートでの展示、そして講習会以降はどのような活動をされていたのでしょうか。

デパートでの講習会がまた反響となって、色々声をかけていただくようになりました。

さまざまな場所での講習会や展示も経験させていただきました。神社に飾ってある帯アート作品を見て、ホテルからも館内装飾のお誘いを受けました。

そのホテルにはホテルがリニューアルされるごとに、さまざまな形で展示をさせていただいています。

そして海外。

最初はパリ。そしてハワイ、イギリス、次はイタリア。作品だけでしたら中国も。

ハワイでは米軍司令官が帯アートを気に入ってくださり、300人規模でパーティーのできる大豪邸に招待もされました。最近ではカナダやドバイからも声がかかっていたのですが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で現地に赴くことは叶いませんでした。

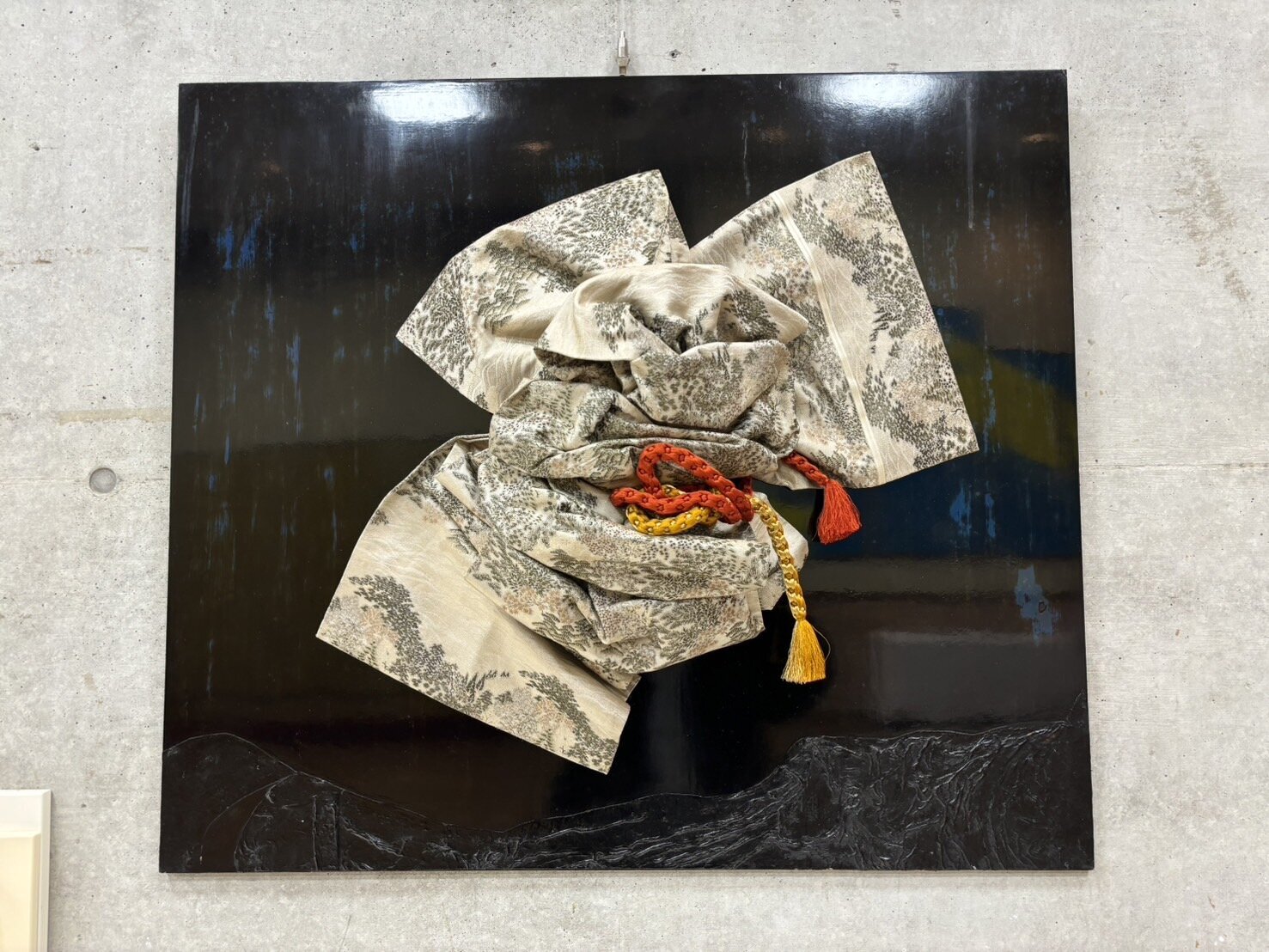

海外での活動を経て、外国の方はまず、帯自体に興味を持つことが分かりました。そして帯を生活の中で飾ることをとても喜んでくださいます。活動がひろがる中で、机や台の上はもちろん、壁面にも飾ることができる「帯アート」も考えましたので、そうしたことが海外の方にも受け入れられたようです。

そして絹に対する憧れがすごいです。「絹織物」そのものに価値を認めています。

「箪笥の肥やし」のように扱われる、日本での着物や帯の現状に驚くと思います。

- 活動の広がりと同時に、「帯アート作品」はどんどん進化していっているのですね!

帯の花器を原点に、絵画のように壁に飾れる作品や、帯パーツを集積した大作の展示など、かたちを変えて発表しています。そのため「帯アート」はまだまだ進化の途中です。次は美術館での展示の話もあるのですが、通路みたいにしたら面白いのではないかと言われています(笑)。

また作品の進化と同時に、「繋ぐ」という思い、家元も日本×バチカン市国国交樹立80周年記念イベントでテーマにされていましたが、「結び」という言葉も帯アートには託しています。私の作品の特徴は帯を切らずに作品にしているので、ほどけばもとに戻せることです。展示が終ったらもとのかたちに戻して、時が来ればまた新しい姿を与えています。残念ながら今ではあまり必要とされなくなってしまった着物の帯ですが、良い帯、古い帯は次の世代に繋げたい。作品として飾られていくなかでその帯を必要とする方に巡り合うかもしれませんから。 日本の良き伝統を受け継ぎ、未来へと結びつける大切さを考えています。

また日常生活でも「帯アート」を飾るように心がけています。季節に合わせた柄の帯を季節ごとに飾ってあげれば、帯も喜ぶと思いませんか。 四季と結びつきが強いことも、帯といけばなで共通するところかも。

- その他の作品もこちらからご覧いただけます

いけばなを習う皆さまへ

-玉川高島屋S・Cでの作品の制作課程を教えてください!

玉川高島屋S・Cでの作品は「アート作品」として依頼されました。

私は装飾しかできないので、困ったなぁと思いました。装飾とアートの違いはものの突き詰め方。装飾品は飾って「キレイだな」と思っていただくだけで良い。アート作品にはコンセプトが求められます。苦心して考えた結果、陰陽五行説「人生の四季」にたどり着きました。デッサンの提出も求められたのですが、それは横浜支部時代に鍛えられたのでどうにかなりました(笑)。

こうして展示までいたったのですが、ほんとはまだアートのことは、ちょっとよく分かっていません(笑)。美術の人と仕事させていただきながらアートのことを教えていただいています。

でも私から見ると、アーティストよりアートなものを「造形いけばな」の先生は作っていると思っています。

-「小原流いけばなから活動の幅を拡げたい!」と考えている方に、先生からのアドバイスをお願いします!

皆さまも小原流を習うのであれば、ただ花をいけることではなくて、「ものの見方」を習ってほしい。ただ正面からお花を見るのではなくて、色々な角度からお花を、いけばな作品を見て欲しい。どんなところに魅力があるか考えてほしい。

そのいけばなならではの「ものの見方」が、私の現在の活動に繋がっています。

私を育ててくれた先生方に、横浜支部に、本当に感謝しています。

今回のお話は先生が現在お住いの座間神社にお邪魔してお伺いしました。

座間神社は正面の七十七段の階段に千体のひな人形を並べることで有名で、展示期間中は「さながら遊園地」のような人通りで賑わうそうです。メディアで多数紹介されているので、皆さまもどこかで見たことがあるのではないでしょうか。

24年は3月1日(金)~3日(日)までひな祭りが開催されます。

階段の先にある神社会館「すいめい」には一休みできる喫茶店と、帯アートが飾られたギャラリーがあります。お近くにお寄りの際は、ぜひとも足をお運びください。

山本修子先生、今回はインタビューをお引き受けくださり誠にありがとうございました!

「春よこい ひな祭り」詳細チラシ