全国支部紹介 番外編 小原流紋別支所

冬期間、暖房のないところでいけた作品は、お花もお水もすぐに凍ります。

昔は大な流氷も流れてきて、その上で遊んでいる子供もおりました。

5月には海辺の近くの花が咲いている桜の木の下に流氷が打ち上げられ、暫く溶けない事もありました。

「流氷の天使」と呼ばれる愛らしいクリオネも、たまに海辺で捕まえることが出来ます。

冷蔵庫の中でも海水お入れておくと三か月くらいは生きています。エサを食べるときには頭がパカッとあいて、見た目よりも獰猛です(笑)。

そんな流氷の街、紋別で支所を運営していました。本当に楽しい思い出ばかりです。

24年1月にその歴史に幕を下ろすこととなった小原流紋別支所。

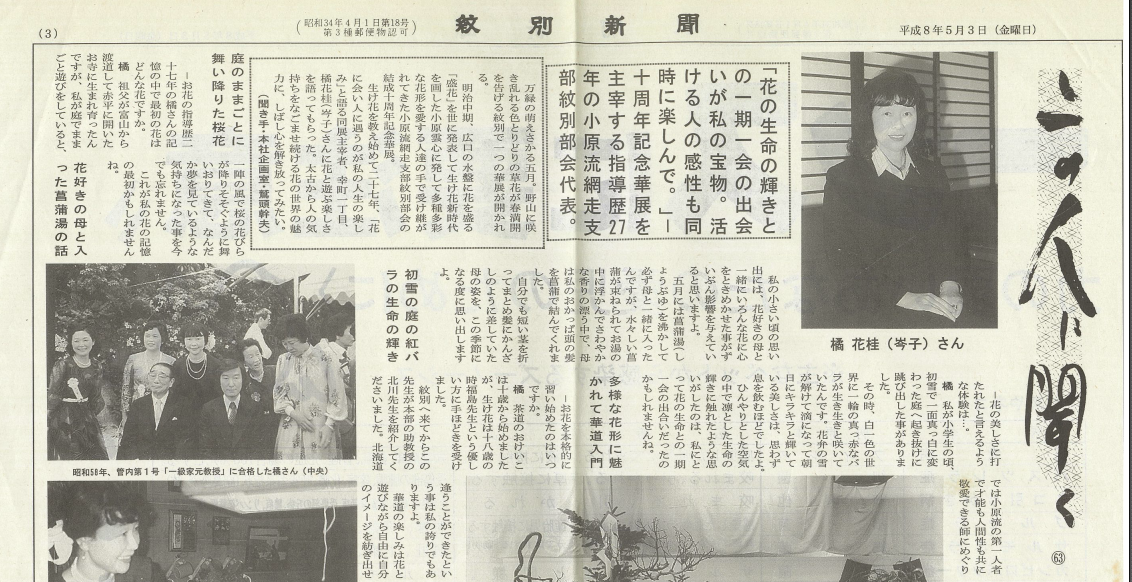

1984年の支所(部会)設立から24年1月まで支所長を務めた橘花桂先生に紋別支所のこれまでとこれからをお伺いしました。

小原流紋別支所

橘花桂先生

1983年5月 一級家元教授取得

紋別大谷認定こども園など4つの幼稚園を経営しながら、紋別市華道連盟の会長など様々な文化団体の役職を歴任。

小原流紋別支所の発足から24年1月まで支所長を務める。

いけばなとの出会い

-先生といけばなとの出会いを教えてください。

まだ十代の頃に、中空知支部で支部長を務めていらっしゃった福島先生にいけばなを習いはじめたのがきっかけです。

わざわざ出稽古で来てくださっていて、母と先生が談笑している横でお稽古をしていました。

一対一のお稽古、今思うととても贅沢だったと思います。

今のようにカリキュラム通りではなく、手元にあるお花を綺麗にいける、その程度のお稽古でした。ただお花は大好きだったので、飽くことなく続けていました。

お花を大好きになったきかっけが二つあります。

まだ幼い頃、自坊の寺の前にある大きな桜の木の下で、おままごとをしていた時です。

一陣の風が吹いて、一瞬、桜の花吹雪に包まれ、子供心に夢幻の境地にいるような感じがいたしました。

もう一つは初雪の朝。

北海道の冬は本当に何もかも真っ白に染めていきます。その中に、唯一輪、紅のばらが生き生きと咲いているのが目にはいりました。

花弁に雪が解けて、太陽の光にキラキラ、宝石のように輝いていました。

息を飲むような美しさでした。

なぜ雪の中でバラが咲いていたのか、いまでも分かりません。

その時の感動が少なからずお花の道へ進む原動力になったのかもしれません。

何十年経ってもその光景は深く心に刻まれております。

紋別の地へ

-先生の花歴は中空知支部からスタートしているのですね!紋別にはいつ頃からお住まいなのですか?

昭和39年に紋別に嫁ぐことになりました。

引っ越したものの、お世話になっていた福島先生から中空知支部に籍を置いておいてと言われていました。

それから10年間は中空知支部の会員でした。その後福島先生は、北川美恵子先生を紹介してくださいました。

北川先生は当時小原流研究院助教授を務めていらして、個人で勉強会、支部研究会を開催されているほど、当時絶大な力のある先生でした。

-専門教授者活動は何歳からスタートしたのですか?

紋別に引っ越して、32歳の時にお教室を持ちはじめました。

嫁いだ時には紋別で幼稚園の経営をしており、そこを教場にして生徒を募集いたしました。幼稚園は現在4つ経営しています。

自身の実力にもまだそれほど自信がなかったので、自己流になってしまわないように、北川先生にも私の社中の指導に来ていただいていました。北川先生がお越しになる前の日には私も部屋いっぱいにお花を生けて、北川先生に御指導していただいていました。今思えば随分と贅沢なことであったと思います。

お陰さまで少しずつ生徒を集めることができまして、昭和52年に社中展を開催することができました。

テーマは「一期一会」です。

昭和55年には二回目の社中展も開催しています。

それぞれかけがえのない思い出ですが、昭和58年の小原流家元一級資格の検定試験も思い出深いです。

小原豊雲先生の試験だったのですが、90点をいただくことができました。点数の開示はなかったのですが、90点をとったのは数人しかいなかったと係の人が教えてくれました。

春の写景盛花でした。北川先生の御指導のお陰だと思っています。

32歳のときに始めた教室に来た生徒は高校を出たばかりの若い子たち。それからずーっと続けてくださっています。私もですが、生徒も70歳を過ぎています。家族より気心知れた仲でもあります(笑)。よくやめないでついてきてくれました。

紋別支所発足へ

-支所(部会)の設立のきっかけを教えてください!

昭和59年に塩谷先生が指導に来てくださって、勉強会を開催するにしても、そうした組織があると良いとアドバイスをいただいたことがきっかけです。許状申請は郵送でできるけれど、勉強会・研究会を身近でやりたい、自身の社中にも学ぶ機会を作りたいという思いから支所(部会)を発足いたしました。支所を閉じる前は釧路支部の支所という位置づけでしたが、当初は網走支部にお世話になっていました。

支所(部会)が発足したことで遠方まで行かなくても勉強会ができるようになって、本当に充実していました。現在お偉くなられた先生も若い頃に指導に来てくださっていたんですよ(笑)。ありがたく、懐かしく思い出しております。

支所(部会)では花展も開催しています。

平成8年網走支部紋別部会花展は贅沢にもセントラルホテルでの開催を企画しました。小さな部会、ほとんど私の社中だけではありますが、79名が出品しました。

北川先生に御指導いただいたのですが、準備もいけこみも楽しくて。ものすごく盛り上がりました。

ホテルで花展を開催するなんて、幸せなことでした。

花展の4回の折々、北川先生に御指導頂いたご恩は終生忘れません。

-研究会や花展をほぼ一人の社中で開催するなんて驚きです!活動をそこまで広げることができた理由は何でしょうか?

紋別ではお花に限らず、文化連盟の副会長、国際交流団体の理事、ソロプチミストの会長など様々な役職をさせていただいていました。そのおかげかPRをしなくてもどんどん人が習いにきてくださいました。

学校の先生が習いにきていたので、その繋がりで高校や中学校にも教えに行くようになりました。人と人との繋がりで社中も増え、部会としての活動も盛り上げることができたのだと思っています。

またアラスカのフェアバンクスで行われたパーティーではいけばな花材が少ない中での作品制作を行ったり、国際交流関係のパーティーでは思い付きで大きな壺にみんなで作品をいけて日本のいけばなを楽しんでいただいたり、色々な役職をお受けすることで、様々なところでいけばなをアピールできて、柔軟になることができました。

こうして振り返ると、お花をきっかけに様々な出会いをいただけて、本当に感謝しています。

そしていけばなには、花の美しさだけではなく心に響く何かを伝える力があると思っています。

幼稚園では園児にもお花を教えています。寺に併設されているということもあり、命の大切さも一緒に教えています。

お花を「お花さん」と呼んで、「お花さんも命があるのよ」と教えると、花を持ったまま転んでも、花が傷つかないように手を上に挙げるんです。

お花はいつか枯れるけど、大切に扱うことが大事。そうした心を伝えるということが大切だと考えています。

「お花も仲良し、皆も仲良し」がキャッチフレーズです。

実際に花の心が伝わったのだと思った経験もあります。全盲の方に向けていけばなを指導する機会がありました。

目が見えないので、形のはっきりした花材、刺のない花材を選んで、30人くらいに指導いたしました。色々と心配をしていたのですが、びっくりするくらいに上手で。実際に見て欲しかったほどです。受講した皆さまも、生まれて初めて花を思いっきり触れて感動したと仰っていました。その言葉にまた、私も感動いたしました。その後も2度ほど、指導をさせていただいています。

また東日本大震災の後、紋別の芸術祭では、鎮魂というテーマのお花をいけました。誰かのために、何かのためにお花をいける。そうしたことも大切だと思っています。ただ飾るのではなく、社会や人の営みに関わっていく必要があるのではないでしょうか。世のため人のために、花を通して活動できるというのはいけばな冥利につきると思っています。それほど立派な人間ではないけれど、そう考えています。

紋別支所の解散について

-先生は今でも沢山の生徒を抱えていらっしゃいます。どうして今回、支所を解散することになったのでしょうか。

支所を閉じるという決断に至ったのは、万が一私に何かがあったとき、生徒に迷惑をかけたくないという思いからです。

時代の流れでしょうか。紋別の街でいけばなの先生になりたがる人はほとんどいなくなってしまいました。

私の生徒も、習うことには熱心でも、教えることにはあまり前向きではありませんでしたので、支所を引き継ぐことも断念することになりました。

-今後はどのように活動される予定でしょうか。

小原流の支所としての活動は一区切りとなってしまいますが、橘社中はまだあるので、楽しくいけばなは続けていきます。

また小原流だけではなく、紋別では各流派でなり手がいないことが課題となっています。

15年間紋別市華道連盟の会長を務めているので、各流派の先生方の了解を頂戴して、流派の壁をなくしたいけばなの会、「花織の会(かおりのかい)」を発足いたしました。

花織というのは、お花というものは伝統の縦糸と、皆さまの横の交流が、花を織りなしていくという意味です。

紋別で活動している諸流の先生方の「生徒」に、街の芸術祭や子供教室などを運営してもらっています。

私たちが先生になった頃は、習っているうちに先生の助手を務めて、そして先生になるということが自然だったように思います。

今はどの流派も習う人はいても、助手や先生になる人がいない、そうすると地元にお花を伝えていく人がいなくなってしまう。

私は次の時代にも、紋別の地にいけばなを伝えていきたいと思っています。

「仕事が忙しくて先生にはなれなくても、こうしたイベントに参加してみましょうよ。」と生徒に声をかけています。

任せると頑張ります。相談にも来るようになります。コミュニケーションも生まれます。

例えば花材費がどうしても捻出できないときには、「バラ園のお花を使用させてもらおう」などのアイディアも出てきます。

諸流での活動に不安も少しありましたが、楽しくやってくれているようです。

この時代、自分の流派に誇りを持ちながら、他流とも手を取り合わないと続かないと思っています。

自分の流派だけではなく、「いけばな文化」として次の世代に。

花をいける心をどうにか引き継いでいくのが私たちの役目ではないかと考えています。

私の教室が解散となった日には、道具は花織の会に預けようと思っています。

個人の教場では今、タイ出身の女性3人に小原流のいけばなを教え始めております。

世界は一つです。

小原流いけばなを学んだことにより、花に出会い、人に出会い、楽しく悔いのない人生を過ごさせていただきました。

24年で小原流紋別支所としての活動は一区切りとなりますが、橘先生は現在、諸流と手を取り合って「いけばな文化」を街に残すための活動に取り組まれています。そうした活動が実を結んで、いつかまた小原流の拠点が紋別にできるかもしれません。

エネルギッシュな橘先生の今後の活動も皆さまにご紹介できればと思います。

橘先生、ありがとうございました!