この人に聞く!vol.12 小原流京都支部 尾﨑 豊雅先生

尾﨑 豊雅先生

今回は、前・小原流京都支部 支部長 尾﨑豊雅先生にご登場いただきます。

現在配信中のNetflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』に出演され、京都・五花街の祇園甲部で活躍されている尾﨑先生。

小原流との出会いや専門教授者活動、尾﨑先生と花街について、京都の魅力や京都支部でのご活躍について、作品写真の掲載とともにお伺いしました。

小原流との出会いについて

-小原流いけばなとはどのように出会われたのでしょう?

私は生まれも育ちも京都・伏見なのですが、同じ町内に小原流の先生がいらっしゃいました。

その方が、のちに小原流京都支部第七代支部長になられる木田豊藤先生だったのです。

-なぜ小原流を選ばれたのでしょうか。

当時小学校6年生だったのですが、取り立ててどの流派が良いといった感覚はありませんでした。

母親は未生流でしたが薦められることも無く、友達が木田先生のところでいけばなを習うと言うので一緒に行きました。

その友達が木田先生の娘さんと同級生だったのです。

遊び半分でついて行っていた習い事がここまで続くなんて、当時は全く想像していませんでした(笑)。

-小原流のお花に魅力を感じられたのでしょうか。

それもあると思いますが、ただお花をいけたり、触ったりすることが好きだったみたいですね。

ですのでお稽古も休む事なくずっと通い、木田先生のところで資格を取得していきました。

-順調に資格を取られ、1979年に専門教授者として登録されました。

私は二十歳の時に母を亡くしたのですが、父・兄弟の世話、家事であっという間に時間が過ぎてゆき、私が30か31歳の頃にふと感じたのです。

「このまま(自分のために)何もせず過ごしたら、私はなんの為に生まれてきたんかな・・?」と。

そこで、好きなお花を人に伝えてみようと思い、専門教授者になることを決めました。

-最初はどちらでお教室をスタートしたのですか?

当時、木田先生のお教室と並行して洋裁教室にも通っていました。

そこの方から、空いている時間にいけばな教室に使って良いよと仰っていただいた事が始まりです。

洋裁教室を間借りして教室をスタートしました。

-どのような生徒が多かったのでしょうか。

やっぱり洋裁教室関係の方や、ご近所が多かったと思います。

教室の友達に「ここでお花の教室を始めるねん。」と伝えたら、「ウチ、習うわっ!」と言っていただけて(笑)。

そこで広まったので、あまり積極的にPRはしなかったですね。

-当時の尾﨑先生はどの資格だったのですか?

たしか二級家元教授だったと思います。

そういえば、一年くらいあとに一級家元脇教授が設置されたのですが、その時すでに一級だったので、あとから一脇をいただいたことを思い出しました。

あと、当時は一級になるのに試験があって、大阪・中之島の中央公会堂で、他の支部のみなさんと大勢で受験しました。

懐かしい想い出ですね(笑)。

-お教室を始められたときに不安はありましたか?

特にありませんでしたね。

教えることで自分の知識や感覚が更に充実したように思います。

今改めて思うのは、人に「教える」ことは、こちらが「教わる」と言う事です。

お月謝をいただいて間違った事を教える訳にはいきませんので、お花や枝物の名前も何度も確認しますし、花の出生も調べます。

人に教える事で自分の血となり肉となる事がたくさんあるのです。

だから、もっと上手になりたい、もっと深く知りたいと考えるなら人に教えることが一番です。

京都支部での活動について

-他の支部では、支部独自の勉強会を実施されているところもございます。京都支部にもございますか?

はい。

私が支部長の頃に、親先生がいらっしゃらない先生方に向けた勉強会をスタートしました。

親先生が亡くなられた方や、次の先生が見つからない方、すぐに社中変更できないという方への受け皿として、支部研究会開催後と、京都の西陣織会館カルチャーセンターの2箇所で開催しています。

親先生と疎遠になって研究会に出席されなくなったり、また、親先生と一緒に社中全員が退会するといったケースがありました。

話しを聞くと社中の方は小原流を続けたいということがありましたので、この勉強会はそんな皆さんと支部を繋ぐ為に必要な場所と考えています。

学校連盟についても同じで、指導者の先生方には、次の世代の先生へ継承していただけるようご相談させていただいています。

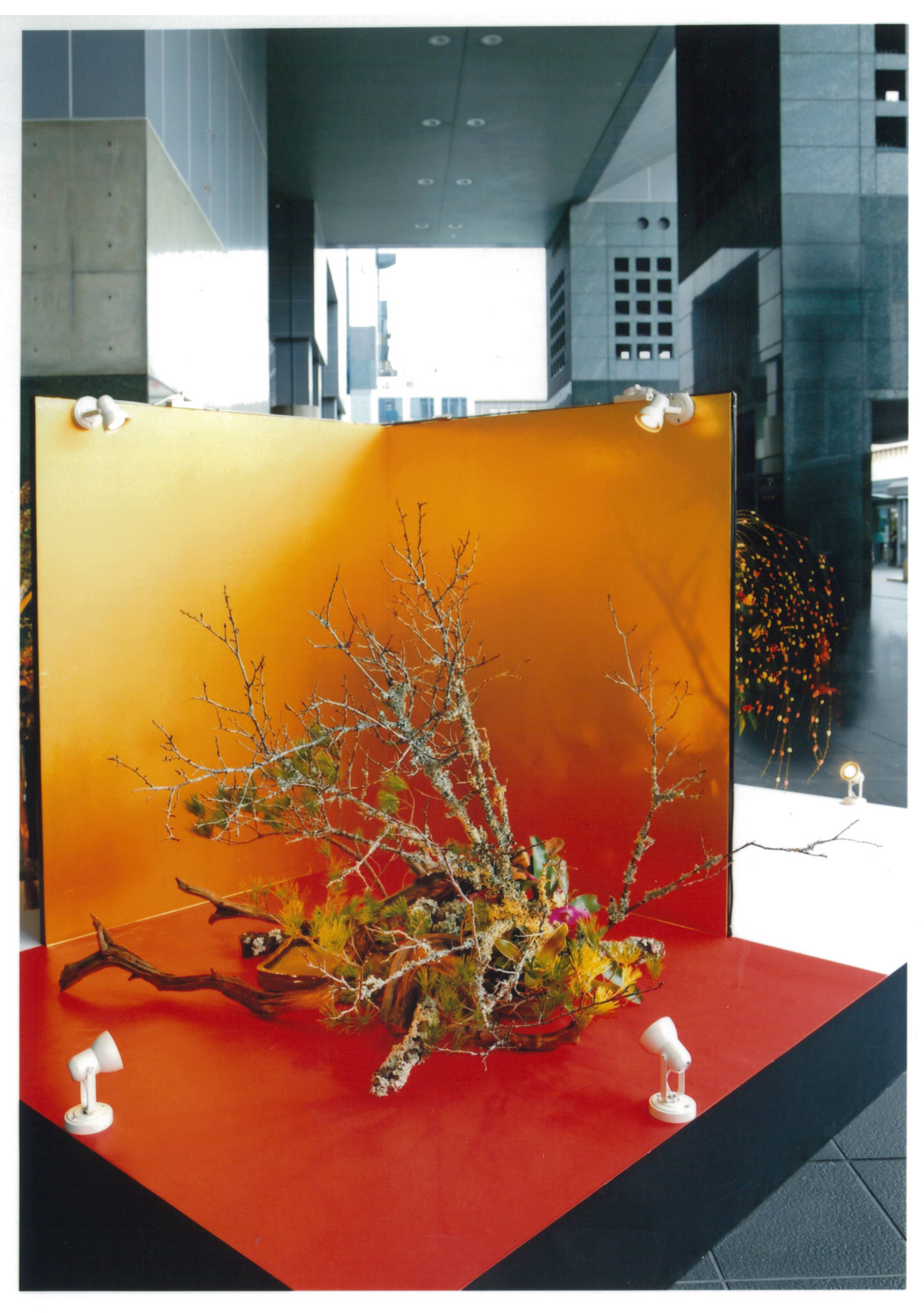

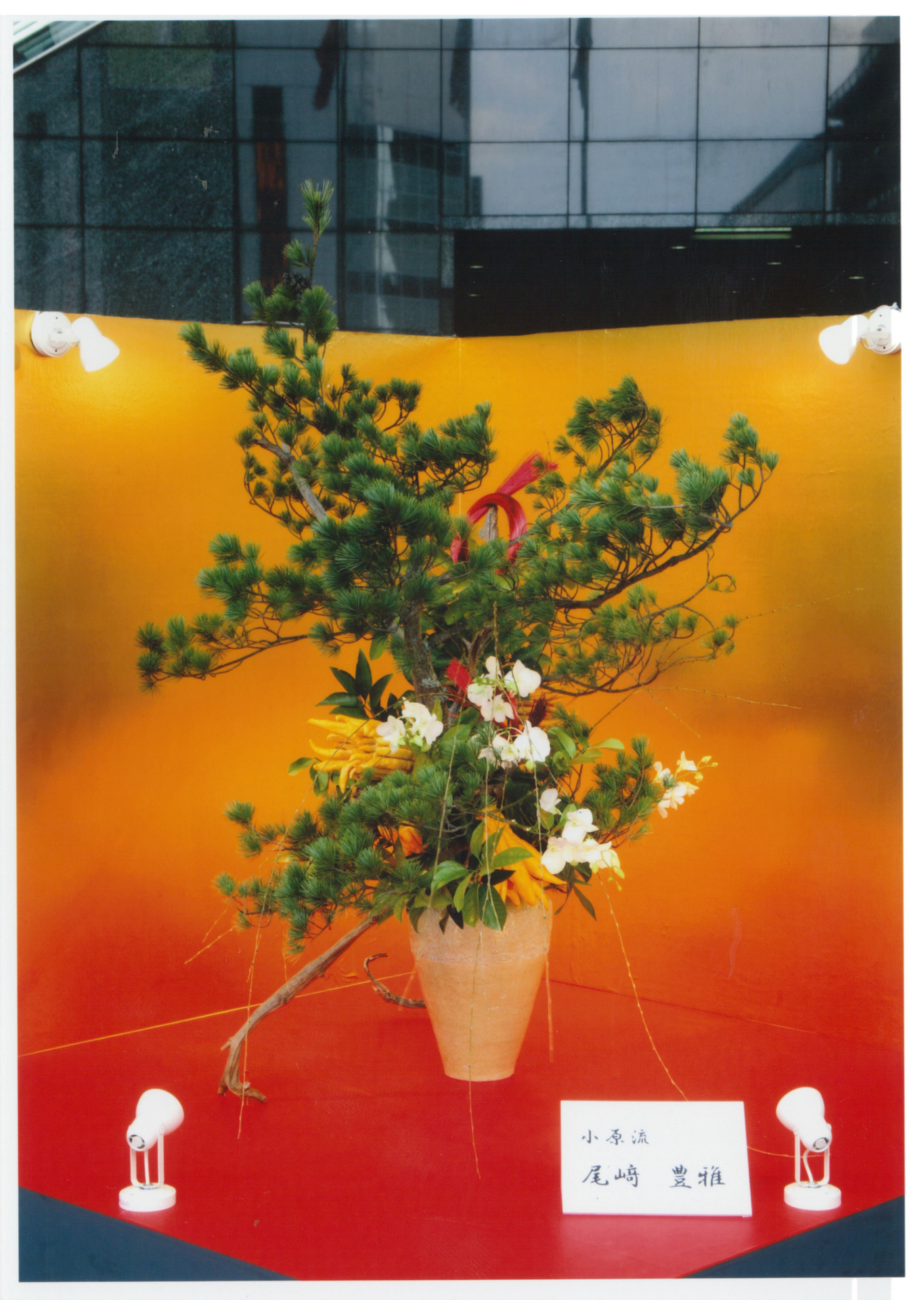

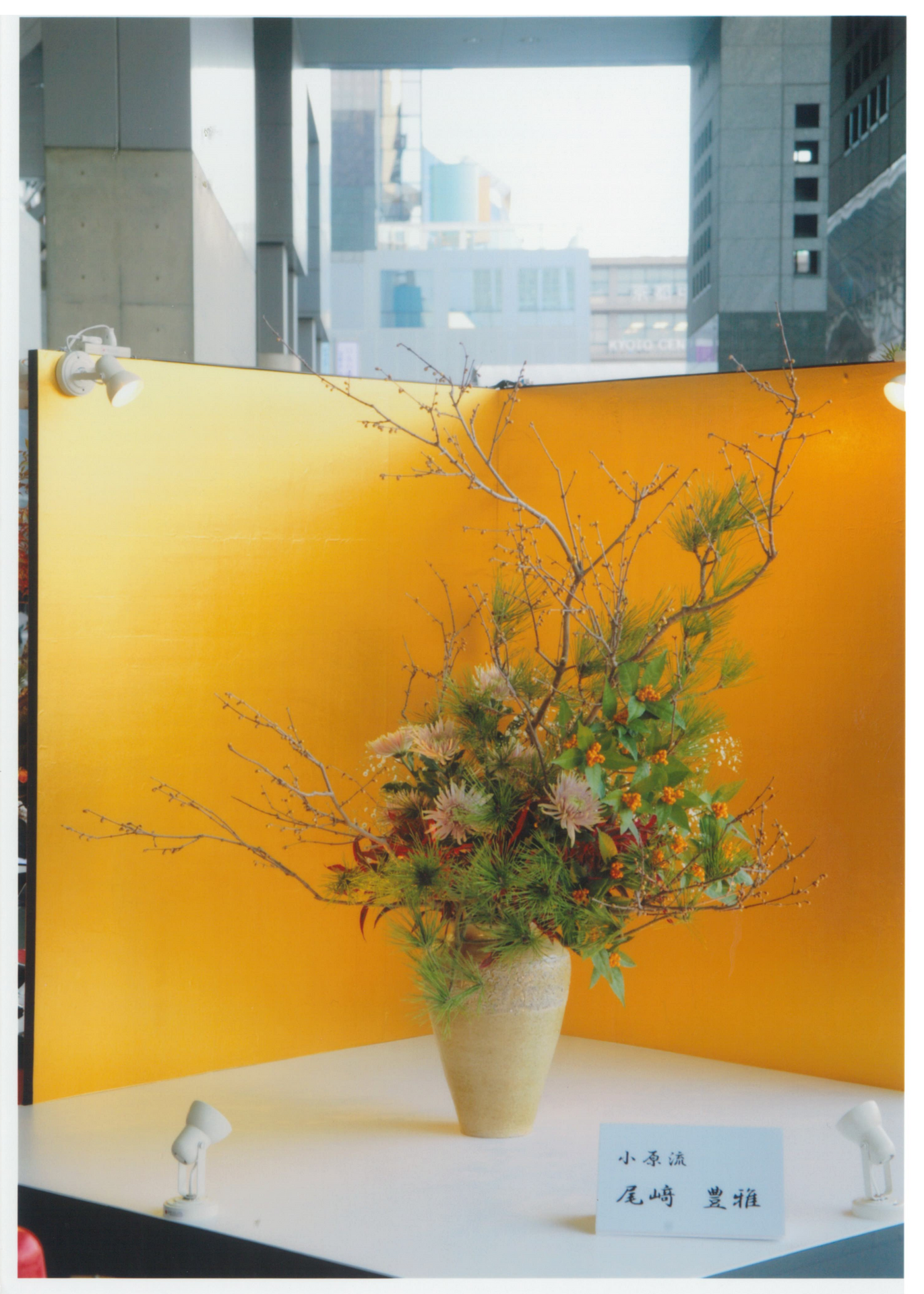

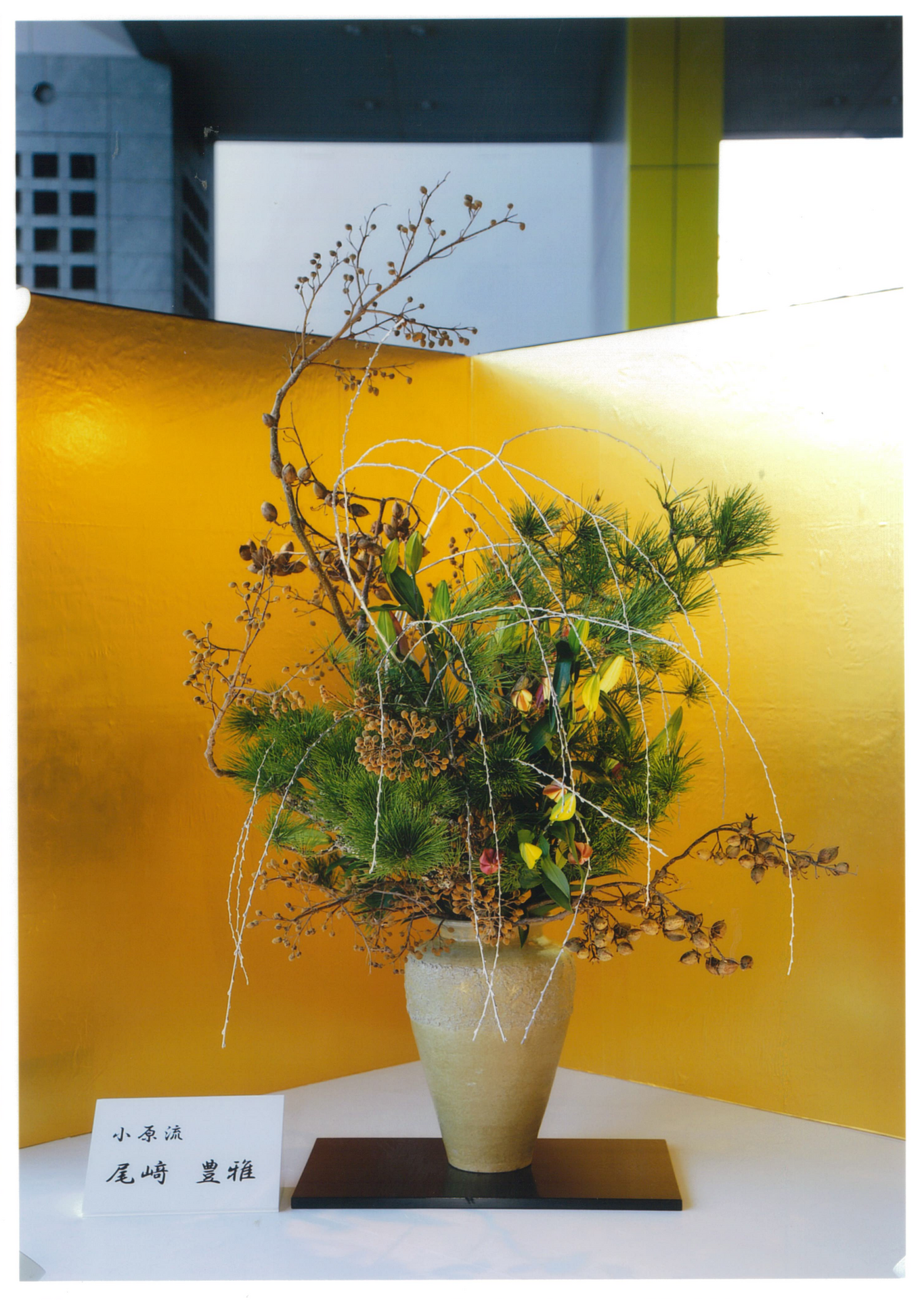

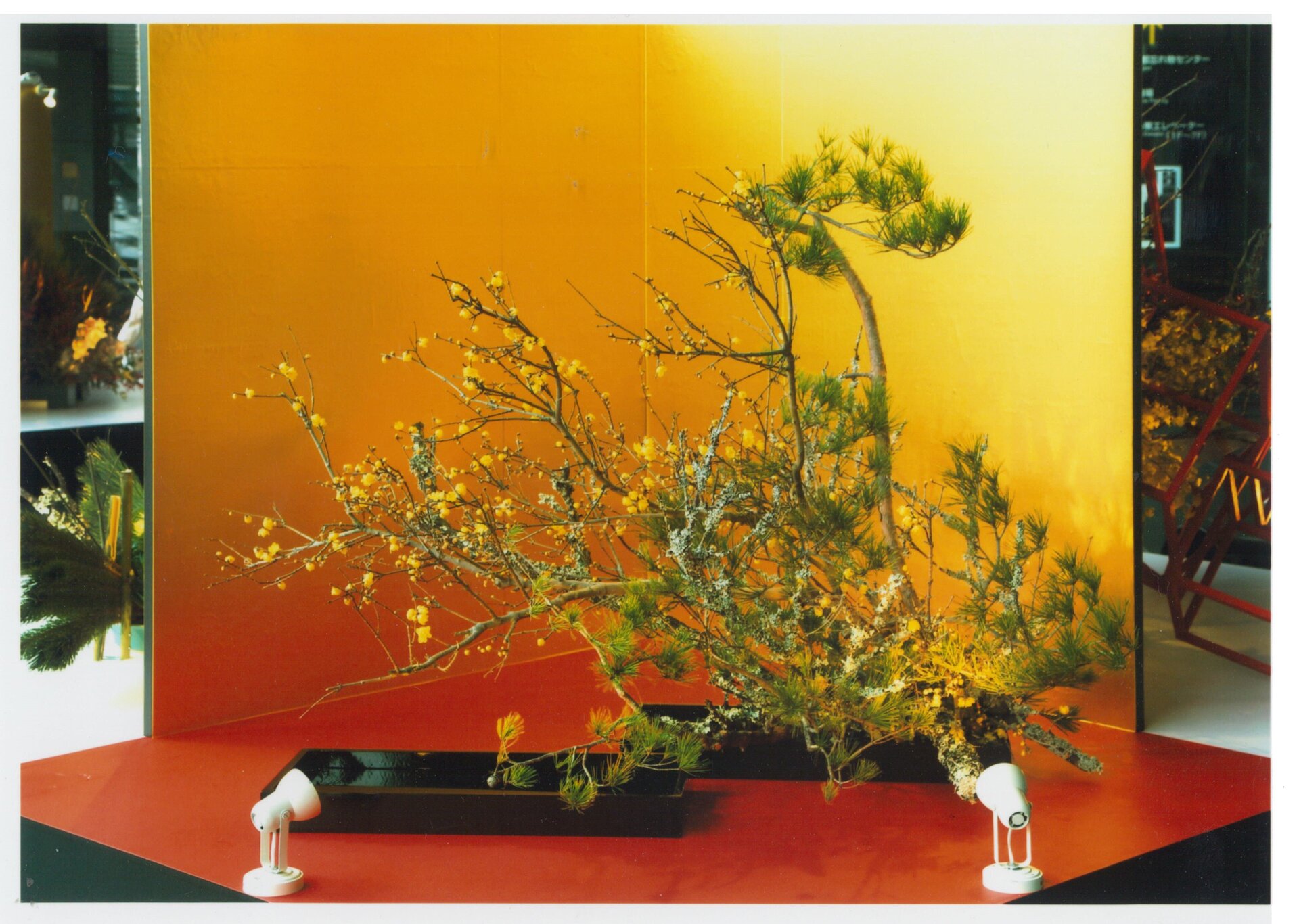

- 【作品写真のご紹介】ジャパンスピリッツ in 京都

-勉強会の参加基準や内容を教えていただけますか?

対象は三級以上の方です。

親先生がいらっしゃる方は了解を得たうえで参加していただき、「教えるための勉強会」として開催しています。

その時期に扱える花材や、お勉強すべき取り合わせを研究会開催の一週間前に決めています。

各自でいけたあと、ご指導の先生に手直しをいただいています。

また、この勉強会はお稽古をしないで参加いただいています。

お稽古用のお花が必要ないので、数が少ない花材でもお花屋さんが調達してくださり、様々な花材で実施しています。

- 【作品写真のご紹介】祇園祭商店街いけばな

-尾﨑先生は、京都府の北部、福知山で支部独自の研究会をされていたそうですね。

私が支部長になってすぐに福知山でも社中無し問題が発生したのです。

すぐに副支部長と3人で伺い、ここで独自の研究会を開催することで退会されることを引き留めました。

現在は、同好会のようなかたちで月に一回ほど私がお伺いして皆さんとお稽古しつつ、みんなの花展を開催したりするなど、一緒にお花を楽しんでいます。

お稽古のときは京都からお花を送り、花展のときはお花屋さんに持ってきてもらっています。

私としては小原流の灯を絶やす事が悲しく、そうならないよう支部で受け皿を作ることが大切だと考えています。

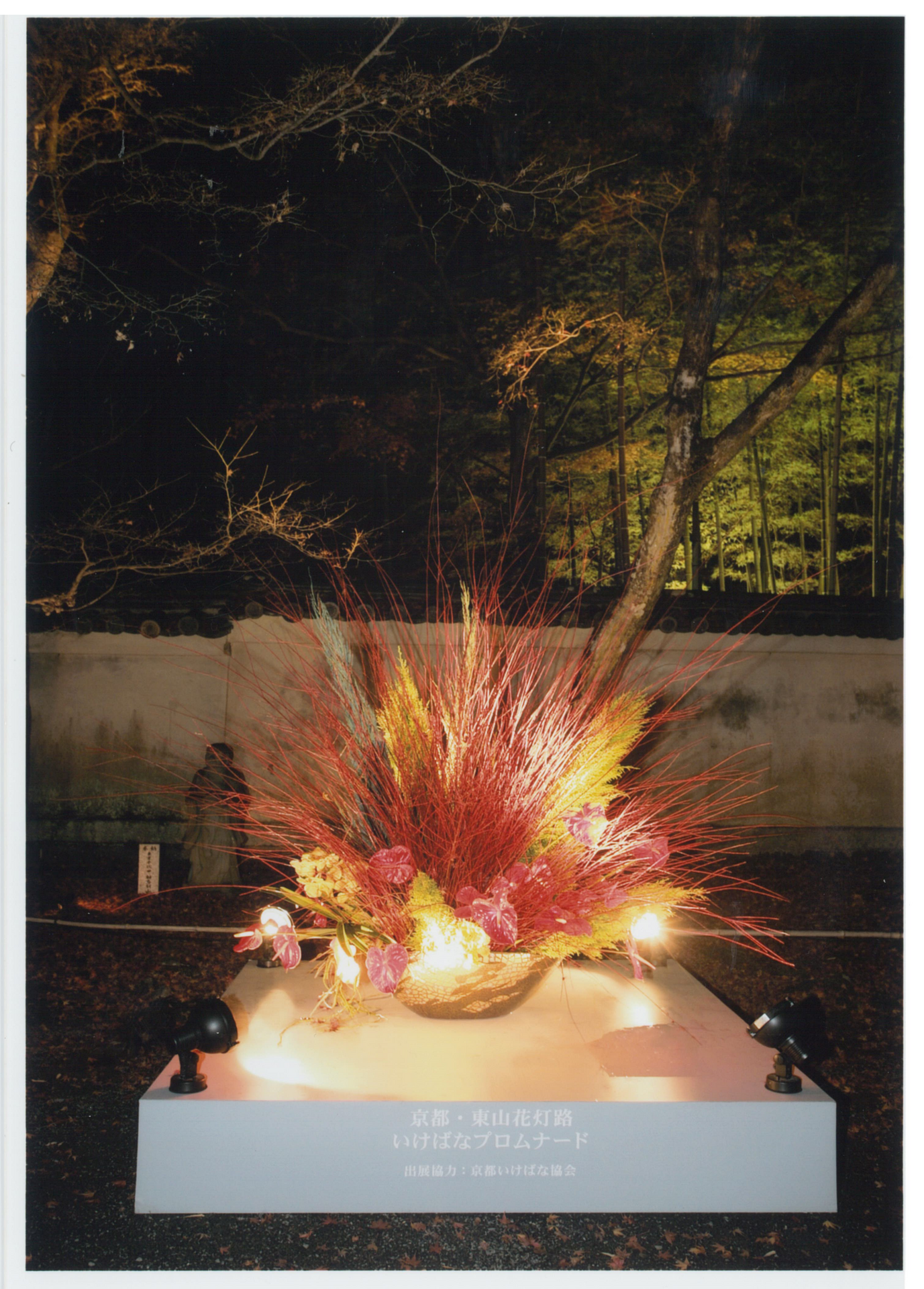

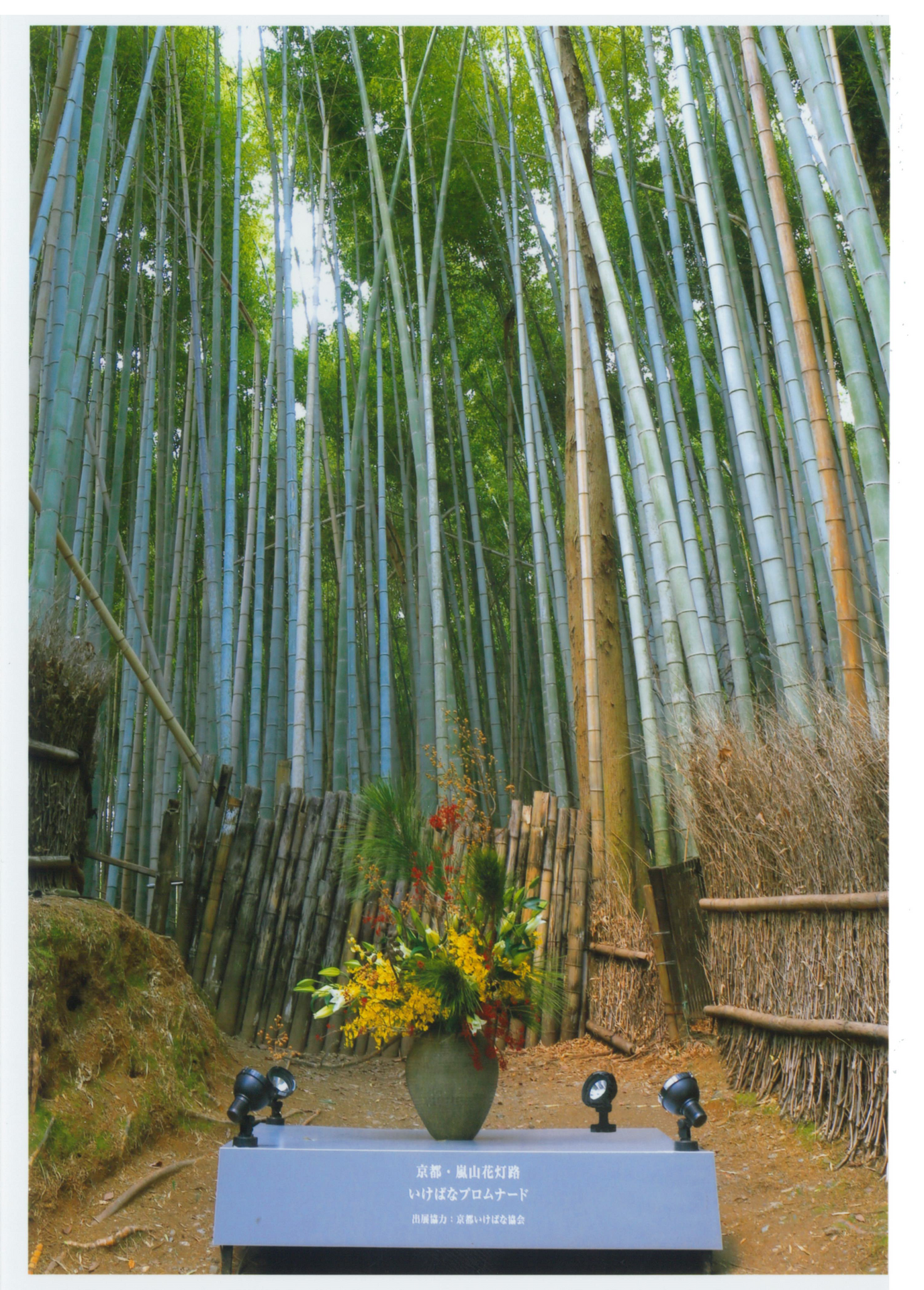

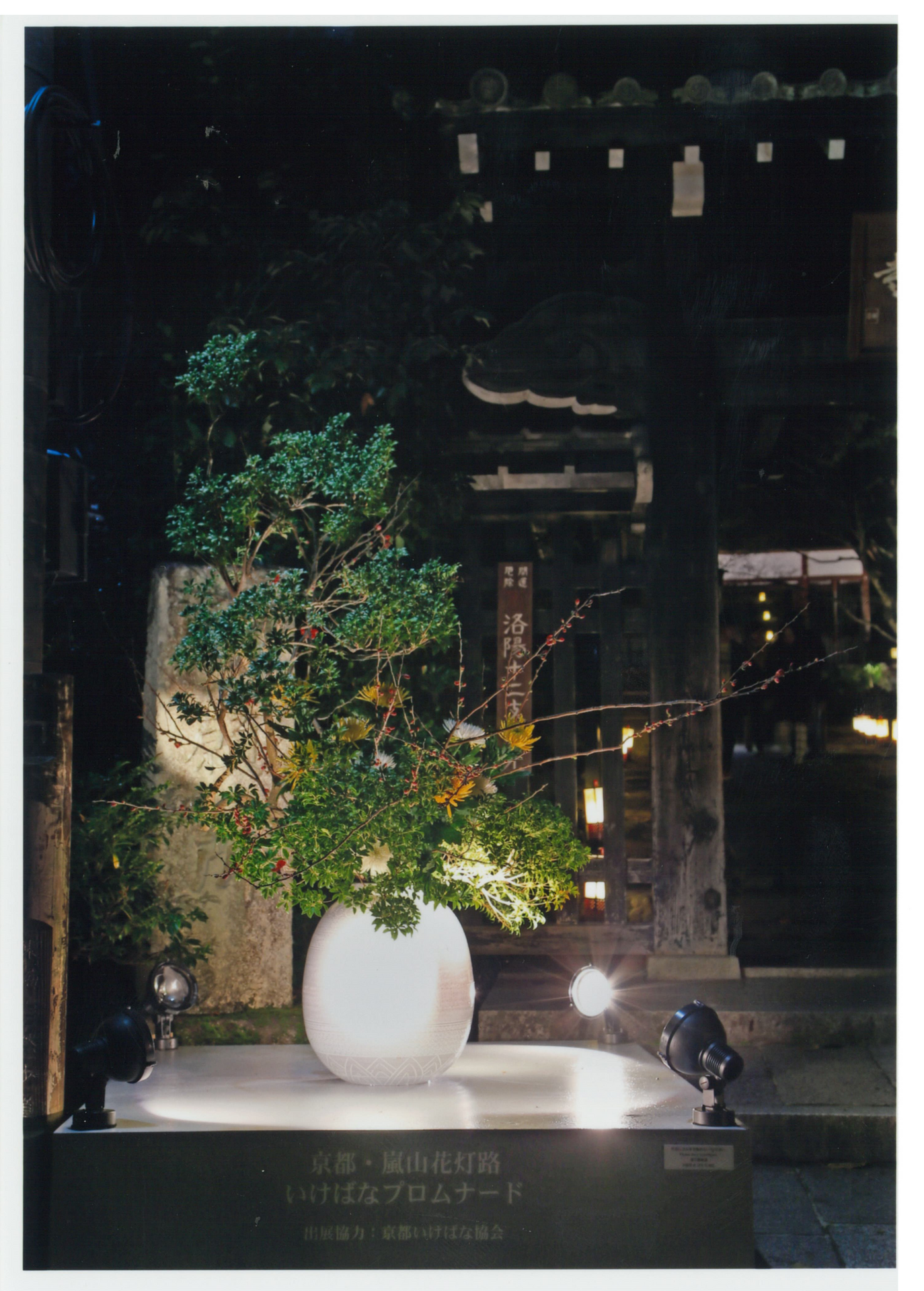

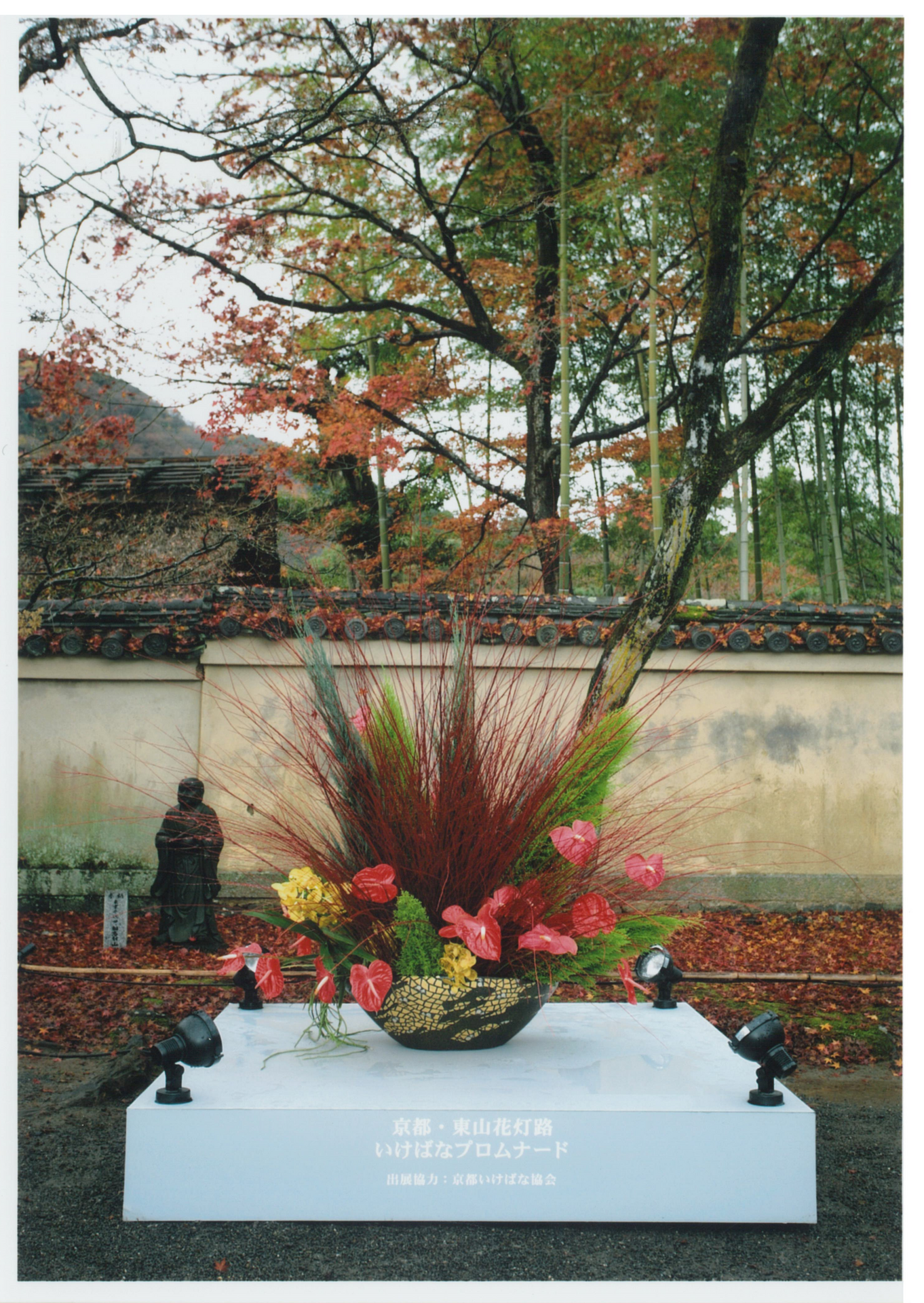

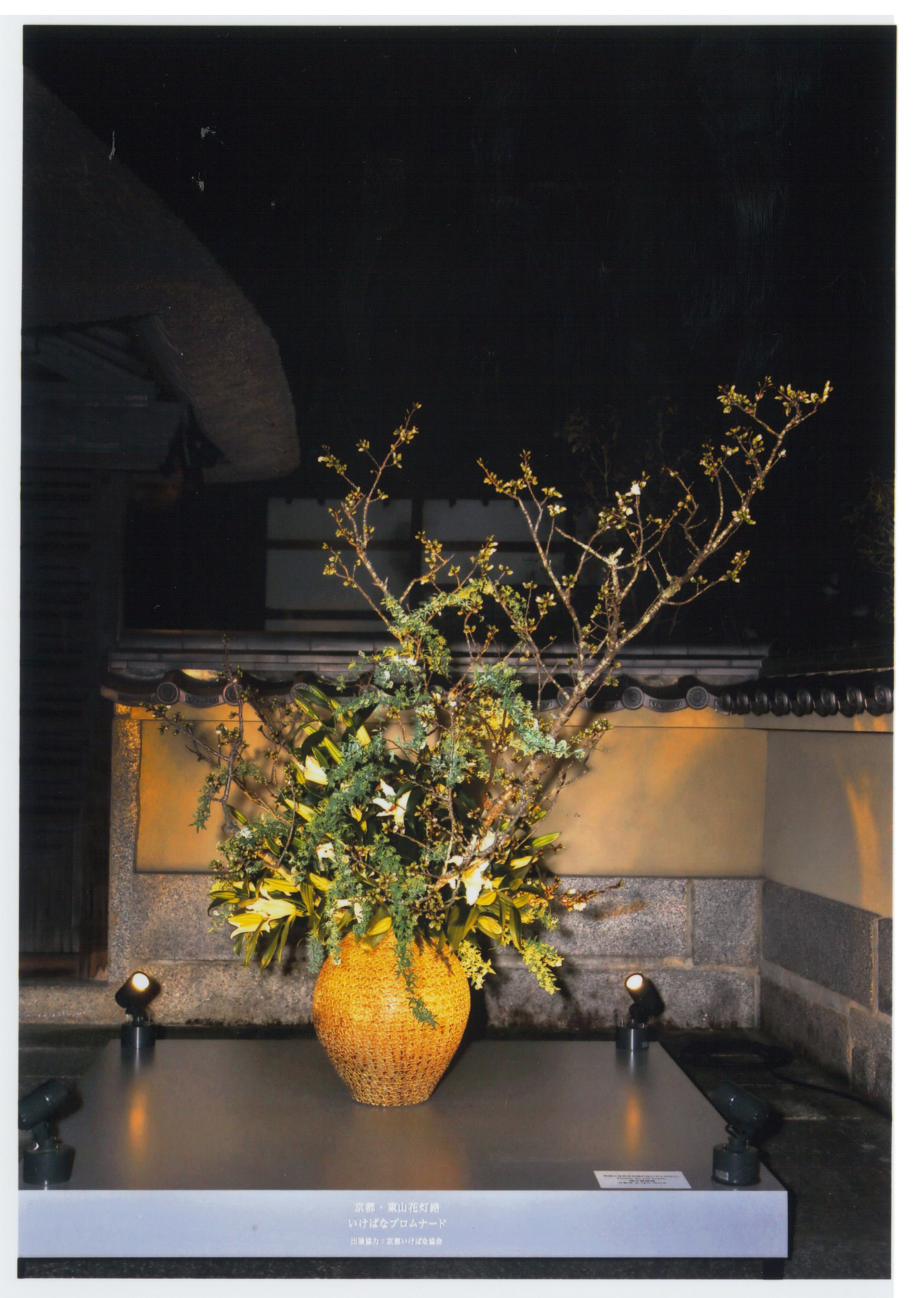

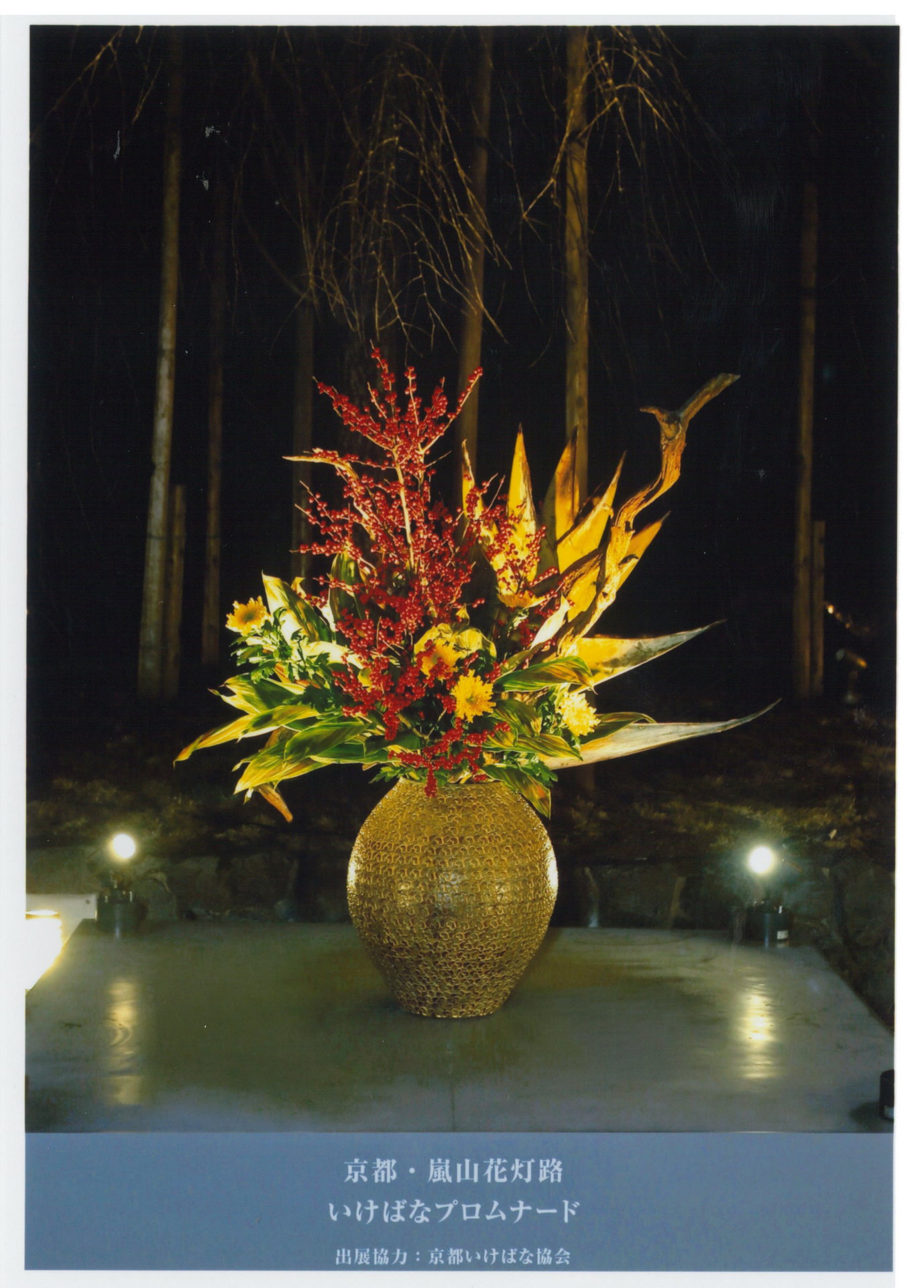

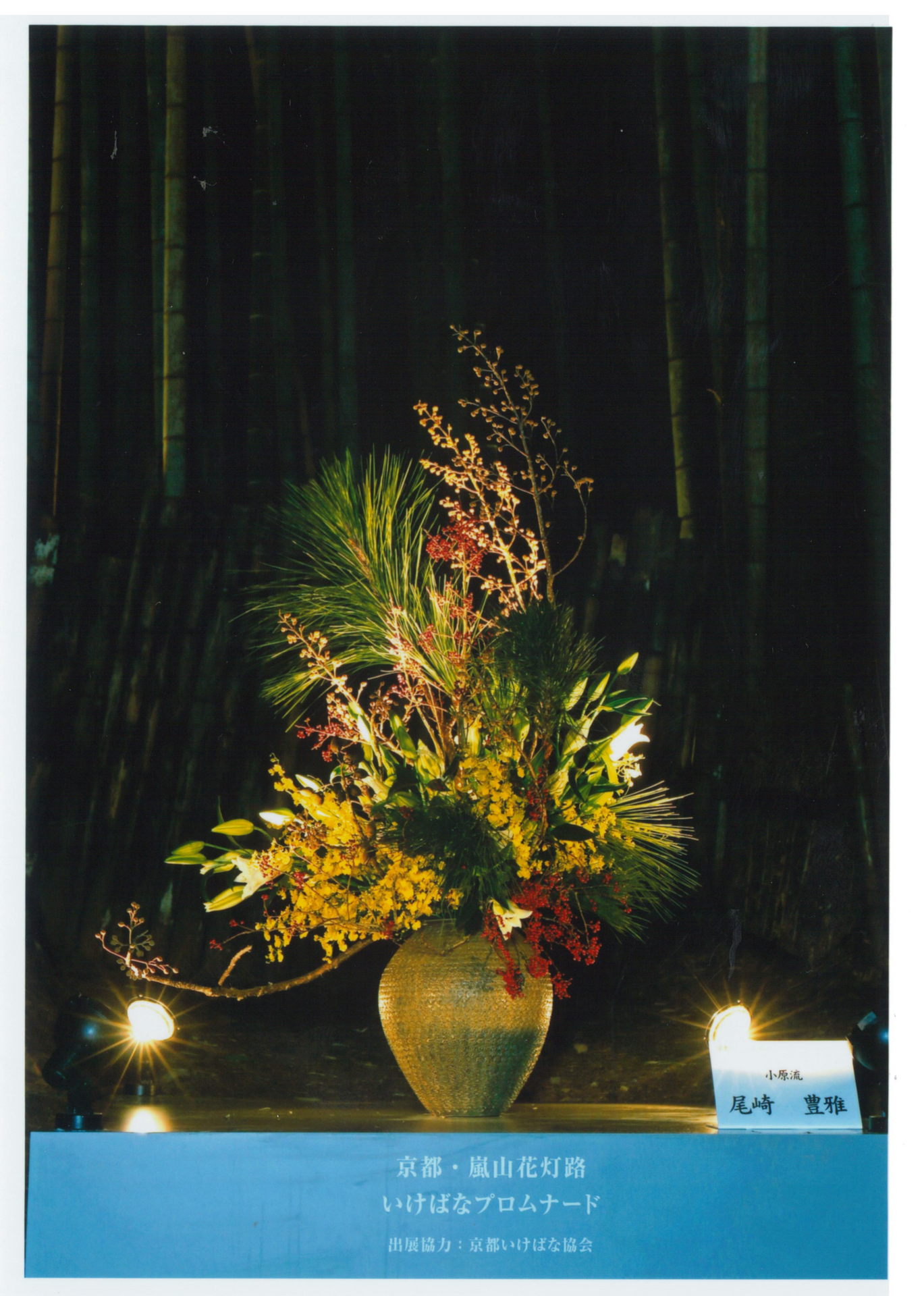

- 【作品写真のご紹介】京都・東山花灯路 いけばなプロムナード

- 【作品写真のご紹介】二条城での挿花作品

-2008年 第九代小原流京都支部支部長に就任されましたが、支部長時代にもっとも思い出に残っていることは?

全ての花展が思い出に残っているのですが、やはり2015年の琳派400年の花展ですね。

前年の2014年に、都未生流の大津家元から「来年は琳派400年ですが小原流は何かされるのですか?」と聞かれ「え!?」となりました(笑)。

2015年は「琳派」が世に認められてから400年ということで、京都市内を中心に「琳派400年記念祭」が企画されていたのです。

慌てて本部と相談して、2015年の5月に京都の八坂倶楽部で花展を開催する事になりました。

その際のご指導には、横東 宏和先生にお越しいただきました。

この花展で思い出す事は色々あって、園芸高校で講師をされているお花屋さんから季節外れの大きな菊について聞いていたので、5月でしたが立派な菊をご用意いただけたこと。

その菊の花びらを、高校生の皆さんが一つ一つ綿棒で綺麗にしていけ込んだこと。

花展の少し前に琳派のお勉強をしたこともあって、出瓶者ご自身が作品を制作され喜んでいただけたこと。

そして会場費用についても、八坂倶楽部さんのご好意でリーズナブルな価格でお借りでき、コスト面も含めて本当に良い花展を開催出来たと思います。

- 【作品写真のご紹介】小原流京都支部 いけばな琳派の美

- 2015年5月16日 17日

尾﨑先生と花街について

※花街(かがい)とは、お茶屋さんや置屋さんが集まった地域のこと。

-尾﨑先生は、現在Netflixで配信中のドラマ『舞妓さんちのまかないさん』に出演されましたが、まずは花街と尾﨑先生の関係についてお伺いできますか?

明治時代~昭和の歌人で、吉井勇さんという方がいらっしゃったのですが、奥様が小原流の先生だったのです。

その方が芸妓さんや舞妓さんの教育機関「八坂女紅場学園(やさかにょこうばがくえん)」で小原流を教えていらっしゃったのです。

その後、京都支部第八代支部長 山中豊昌先生が引き継がれ、現在は私が指導しています。山中先生がご勇退されたあと少し間があったのですが、女紅場学園さんと話し合い、引き続き小原流のご指導をお願いしますと仰っていただきました。

指導者をどなたにお願いするかとなったときに、最高顧問から「あなたが指導しなさい。」とご指示いただいたことで、現在まで週に一回、私が指導しています。

-特別な場所で、特別な皆さんへのご指導なのですね。小原流にとっても貴重な場です。

そうだと思います。

京都固有の文化と小原流が交わる貴重な場所ですので、ここはしっかり受け継いでいきたいですね。

現支部長の赤尾先生とともに次の世代への継承も考えていきたいと思います。

-八坂女紅場学園でのご指導が、『舞妓さんちのまかないさん』出演にも繋がっていくのですね。

そうですね。

八坂女紅場学園関係者の方々のいろいろな繋がりもあり、京都・五花街のひとつ「祇園甲部」での撮影になったそうです。

-どのような流れでご出演されたのですか?

学園のお稽古に行ったとき、事務局の方から「先生、今日取材あるよ。」と言われました。

ほどなくプロデューサーの女性の方が来られていろいろをお話しさせていただいたのです。

その最中、花材が余分にあったので「お花してみます?」と私が誘うと、とても楽しそうにいけられていました。

事務局の方から「お花に感動して帰りはったよ。」と嬉しい言葉を頂戴したことを覚えています(笑)。

その後、監督の是枝裕和さんがいけばなシーンをリアルで撮りたいとのことで、役者さんも来られてリハーサルを行なったのです。

そこから何か月か経って本番の撮影を行ないました。

-本番は緊張されましたか?

スタッフの方を含め人がとても多かったですし、やっぱり緊張しました(笑)。

何をどうしていいやらまったく分かりませんでしたので、是枝監督に「どのようにしたらよろしいですか?」と伺うと、「普段のままで。いつもの通りで結構ですよ。」と(笑)。

普通、セリフとかありますよね?

-セリフが無かったのですね!先生のアドリブだったのですか?

そうなんです。

それでええんかいな?と思いましたけど(笑)。

撮影は、いけばなが下手な人に指導している設定でした。

森 七菜さんという俳優の方に、「お花を下手にいけるにはどうしたらいいですか?」と聞かれて、「えー、下手にいけることなんて考えてないのでどうしましょうー。」となりました(笑)。

枝の向きや角度と言っても画面では分かりづらいと思い、最終的に「倒しましょうか。」と提案すると、森 七菜さんから「そうしますー!」と元気で可愛いらしいレスポンスを頂戴しました(笑)。

-撮影という特別な経験をされましたよね。

「先生見ましたよー。」とか「おっ、女優さん」とか、知り合いの方に声をかけられました(笑)。

緊張しましたが、良い経験をさせていただきました。

-京都での小原流発展にご尽力いただいておりますが、京都支部はどのような立ち位置なのでしょうか。

京都は新しいことも取り入れる街ですが、昔からの伝統が色濃く残っている場所でもあります。

支部長時代は特に、そのバランスに気を配っていました。

例えば、京都いけばな協会においては他流派の代表はほとんど家元なのです。

そうでないのは小原流、未生流、草月ぐらいなのですが、だからこそいろいろな兼ね合いが必要で、花展を開催する場合、花席にしても協会内の他流派家元とご相談、調整する事も多いのです。

そういった時に、小原流の看板に泥を塗る訳には参りませんので、お付き合いを含めて気を配りながら活動しています。

-京都支部の発展に必要なこと、大切な事などございますか?

変わる事と変わらない事のバランスが必要なのですが、研究会のマンネリ化は危惧するところかもしれません。

研究会については変わっていくべき時なのではと感じています。

あと、みんなの花展のように、人と人が集まる場所を作ること大事だとも感じています。

花展で顔を合わすと会話も弾みますし、研究会から足が遠のいている方ですと、「また来てねー」とお誘いすることも出来ます。

研究会には来られないけれどみんなの花展は見に来られたりするので、そこでコミュニケーションが取れますよね。

研究会を普通にこなすだけでは厳しいかもしれません。

あと、あの人に教わりたいと思ってもらえるよう、先生方が魅力的になる必要もあります。

ですので、私も去年から地区別教授者研究会に行っています(笑)。

-地区別出席を再開されたのですか!?

はい、17年ぶりに(笑)。

副支部長の頃に「地区別は卒業しました。」と回りに言っていたのですが(笑)、支部長退任後に「何かしないとダメだな」と思って去年から出席するようにしています。

久しぶりに参加するととても楽しかったですね。

ブランクがあった筆記試験も、教えるために必要な知識だと改めて感じました。

そういえば今年の地区別(大阪)で、京都支部の先生が、筆記60点満点、瓶花95点、盛花95点を取られたのです。

なんと御年87歳。

そんな頑張っている先輩を見ると勇気も元気もいただけました。

再参加して新しい気付きもあり、「地区別はやっぱり行くべきだ。」だと支部内でも薦めています。

ちなみに、京都支部では3級になって初めて地区別に行かれる方に参加費用の補助を実施しています。

-尾﨑先生が感じる京都の魅力とは?

古くて新しい街ですね。

でも、古いもの・伝統のあるものには絶対に妥協できない、そういう使命感を持っている土地柄でもあります(笑)。

よく京都の人は上から目線だと言われますが、京都人自身、そう思っているんじゃないですか(笑)。

私は生まれも育ちも京都ですので、やっぱり一番好きな場所です。

そのなかでもお気に入りは、家の近くでもある東福寺です。

特に秋の紅葉は素晴らしいです。

あとは私の生まれそだった町内会でもある伏見稲荷大社。

人気スポットなので、朝早くから散歩に出掛けても観光客の方にお会いします。

伏見稲荷大社から東福寺までが朝の散歩コースです。

最近、足の衰えを感じ始めたばかりですが、他にも京都は紹介したい場所がいっぱいあります。

どうぞおこしやす。

古くて新しい街 京都 で活躍されている尾﨑豊雅先生。 今回のインタビューでは、小原流との出会いや京都支部での活動、京都の魅力など、「尾﨑先生と京都」についてお話をお伺いしました。 なかでも昨年から地区別教授者研究会への出席を再開されたとのことで、今もなおご自身の"学び"と真摯に向き合われているお姿がとても印象的でした。 この度は、家元教場でのお稽古終了後にお時間を頂戴し誠にありがとうございました! 今後とも何卒宜しくお願いいたします。

関連記事

全国支部紹介vol.14 小原流京都支部

全国に144、海外に89ある小原流の支部を、毎号メルマガにてご紹介いたします。 2023年1月号では今回ご紹介するのは小原流京都支部です。支部長 赤尾牧子 先生にお話を伺いました。

詳しくはこちらから。