この人に聞く!vol.19 小原流松山支部 相原豊樹先生

相原 豊樹先生

2022年愛媛県連会長に就任。

2022年小原流本部理事に就任。

松山支部の支部長を長く務められ、現在は愛媛県連会長をされていらっしゃる相原先生。

若いころから最前線でご活躍され、人と人とのつながりを何より大事にされています。

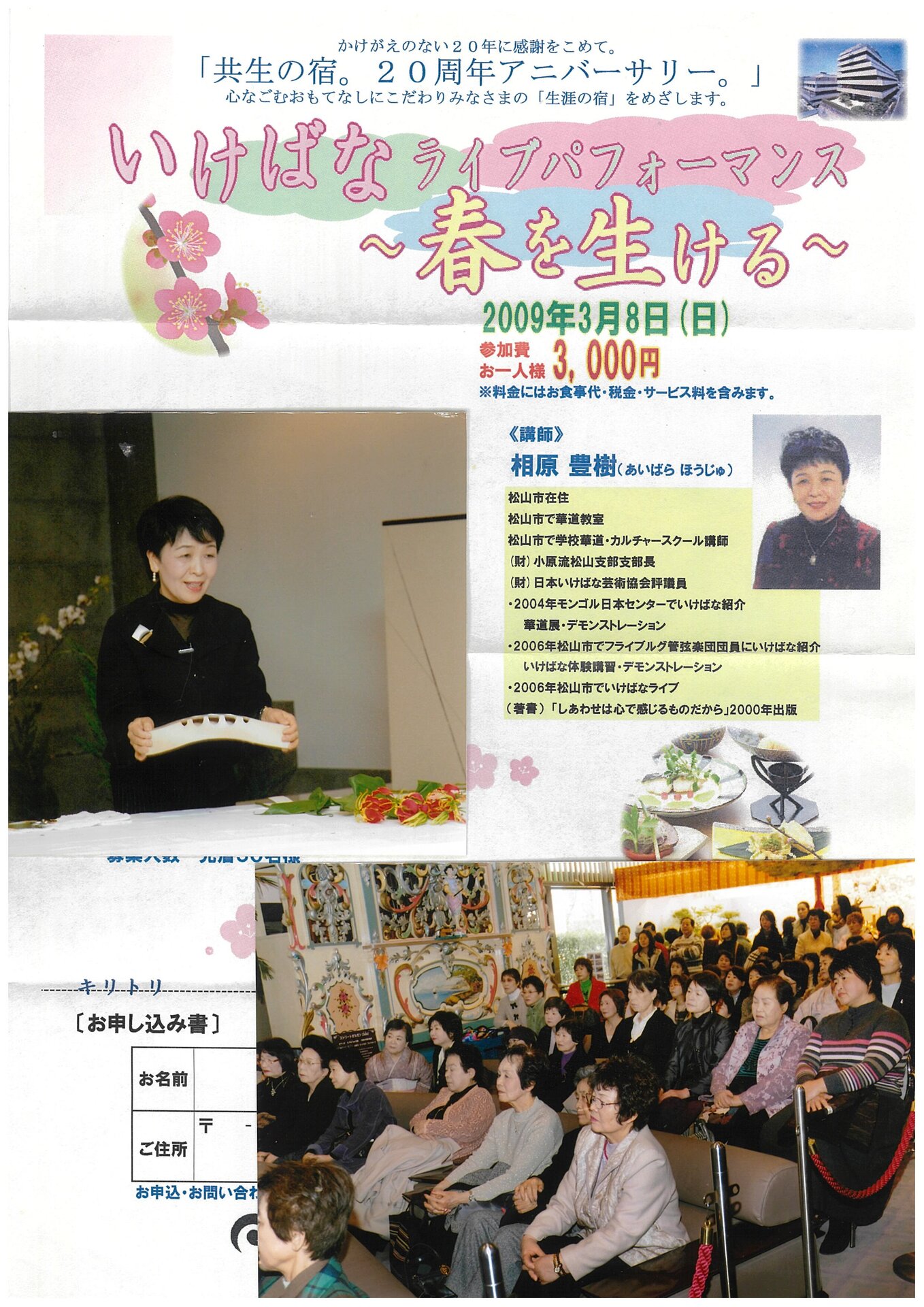

愛媛新聞カルチャースクールでご指導されていたことが縁で、愛媛新聞社から、モンゴルでの文化交流を依頼されたり、「しあわせは心で感じるものだから」を出版されました。 お友達にお花を教えることから指導者の道をスタートされましたが、花を愛し、花を愛するように人と向き合う先生の優しさに触れたくて、生徒さんだけでなく、皆が先生の周りに集まってきます。「心を込めて花と向き合い、一期一会の感動を心に残したい。」「いけばなは人生の縮図である。」とおっしゃる先生の魅力をお伝えします。

いけばなとの出会い

中学1年生の時に母親の勧めで習い始めたのがきっかけです。准教授になって支部に入りました。子供の頃は何となく習っていましたが、准教授、四級を取得したくらいから真剣にいけばなを学ぶようになりました。

先生としては、25才の時に自宅で3人のお友達に教えたのが始まりです。

相原先生にとっていけばなとは

いけばなの魅力は、人間関係と同じところです。

花をいける時、花と花をどのように出合わせるかが重要です。1つの花を入れ、次の花を入れることによって、とてもいい雰囲気になったり輝いたりします。最初に入れた花を素敵に見せるには、次の花はどこにどうすればいいかを考えながらいけていきます。

人と人の関係もそうではないでしょうか。背の高い人低い人、色々な性格の人がいるけれど、自分だけが頑張るのではなくて、色々な人たちが協調し合って仲良くやっていくことは楽しいですよね。花をいけることで、人にどのように接したらいいかを学べる気がします。

また、花は人をやさしくしてくれます。年を取るほどにその思いは強くなります。 花を長年扱っていることで、自分も優しくなれた気がします。

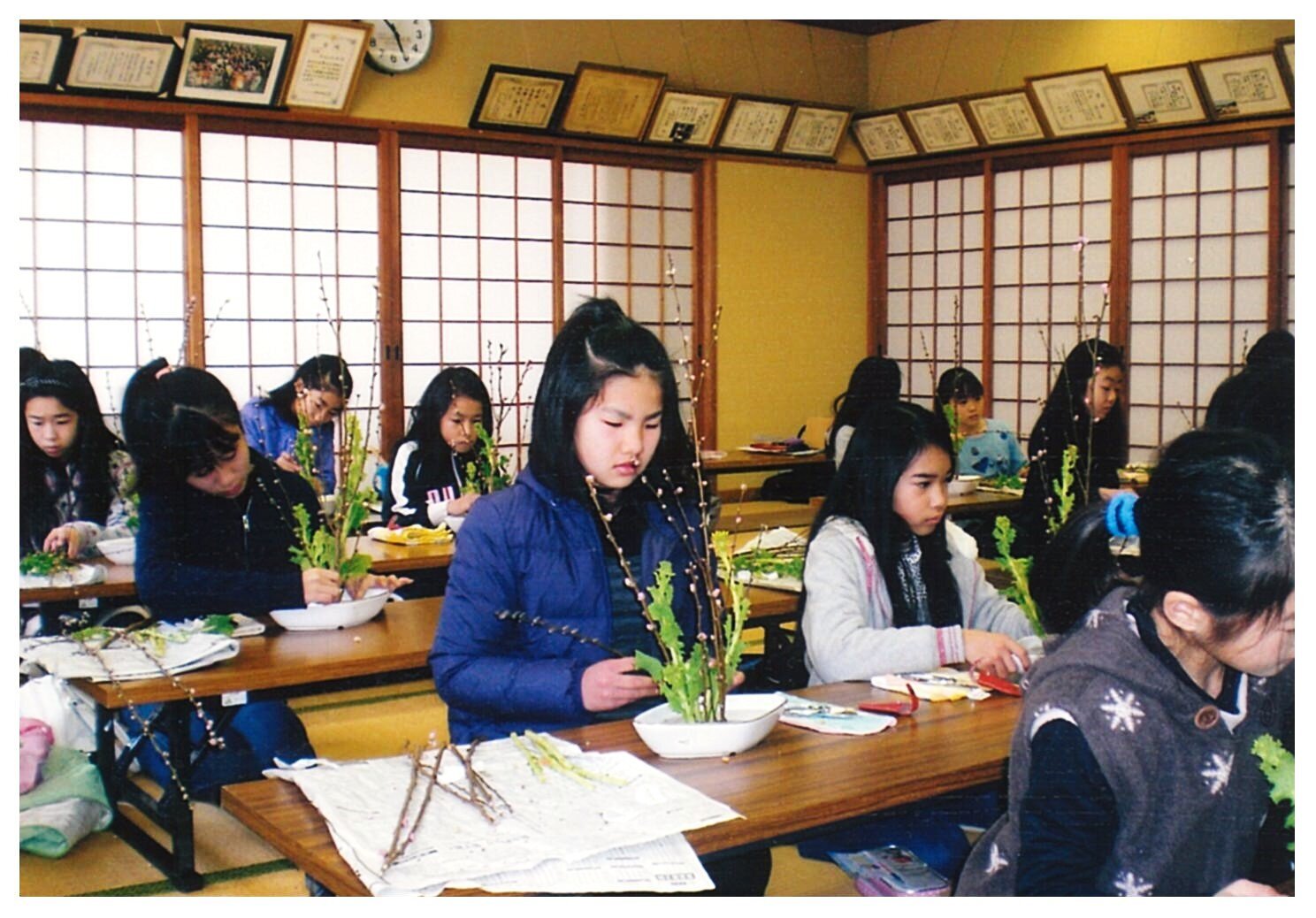

こども教室について

・松山支部のこども教室は相原先生が立ち上げたとお聞きしました。

支部長の時のことですね。

本部から、こども教室を各支部でやって欲しいとお話がありました。いきなり皆さんに「こども教室をしましょう。」と言っても、どのように進めていったらいいのかなど最初は誰も分かりません。自分ひとりでこども教室を始めなさいというのは難しいですよね。だったら、まず支部の幹部で、こども教室の予行演習をやってみましょうと始めました。

1人が先生となり、他の幹部は見学して50分お教室をするというのを、毎月交代で1年間くらい続けました。書類の書き方などもみんなで学ぶことによって、無理なく始められたと思います。 幹部会とは別に時間を取って、こども教室の進め方・子供が喜びそうなお稽古など、勉強したのも良かったと思います。

1年後には全員が自信を持って、自分のこども教室を立ち上げる事が出来ました。

・研究会において工夫されていらっしゃる事があるのでしょうか。

華道人口が減少し、支部の会員数も減ってきた時期がありました。役員会、幹部会以外に時間を設け、月1回みんなで「会員を増やすためにはどうしたらいいか。」を話し合うためだけに集まり、1年くらい意見交換をしました。

その結果、研究会に初めて参加した人には、資格を問わず支部長からお礼の言葉と記念品をお渡しする事にしました。前に出て頂いて、「次回もご一緒しましょうね。」と皆で拍手します。初めて来られた方はとても喜ばれます。これは、20年以上たった今でも続けてくれています。

また、研究会において、こども教室に通っている人だけのクラスを作りました。ジュニアクラスと呼んでいるのですが、初等科の下のクラスです。ジュニアクラスの子供達は、研究会に参加して表彰をされたりする事が励みになっていると聞きます。それがいけばなを続けていく意欲に繋がっているように感じます。

「日本モンゴル文化交流協定締結30周年」モンゴル訪問文化交流

・「愛媛とモンゴル親善・友好の会」のモンゴルでいけばなを披露された時のお話を聞かせてください。

2004年に愛媛新聞社からの依頼で、モンゴルの首都ウランバートルにある日本大使館でいけばなを披露してきました。

モンゴルは草原の国です。花を植え、育てる習慣のない国で花材を求めるのは、困難を極めました。花屋には韓国から輸入されたバラしかありません。現地の青年に「バラ1本の値段は、僕の給料の5分の1くらいです。」と言われました。モンゴルで花はとても貴重です。「花を見たければ草原に行けばいい。家で飾る習慣はありません。」とガイドさんも言います。

それならば、と大使館の庭にあったポプラの枯れ木や雑草やタンポポ、木の根っこと僅かな花でモンゴルの風景を室内に再現しました。 「道路にころがっている木が生まれ変わった。」と現地の方々に絶賛していただきましたが、枯れ木が再び命あるものとして甦えったということが、モンゴルの人々の心を打ったのだと思います。

いけばなは一度花の命を絶ち、再び新たな命を吹き込む技、つまり「切って生かす」ことです。デモンストレーションの作品は、野にある姿以上の感動を人々に与えることが出来ました。アンコールの拍手をいただいて、「花は国境を越えた」と実感しました。

来賓の前でいけ込みの実演

現在の活動について

いけばなのかかわり方は、年代によって変わると思っています。

また、変わることが、人生を豊かにすることだと思います。

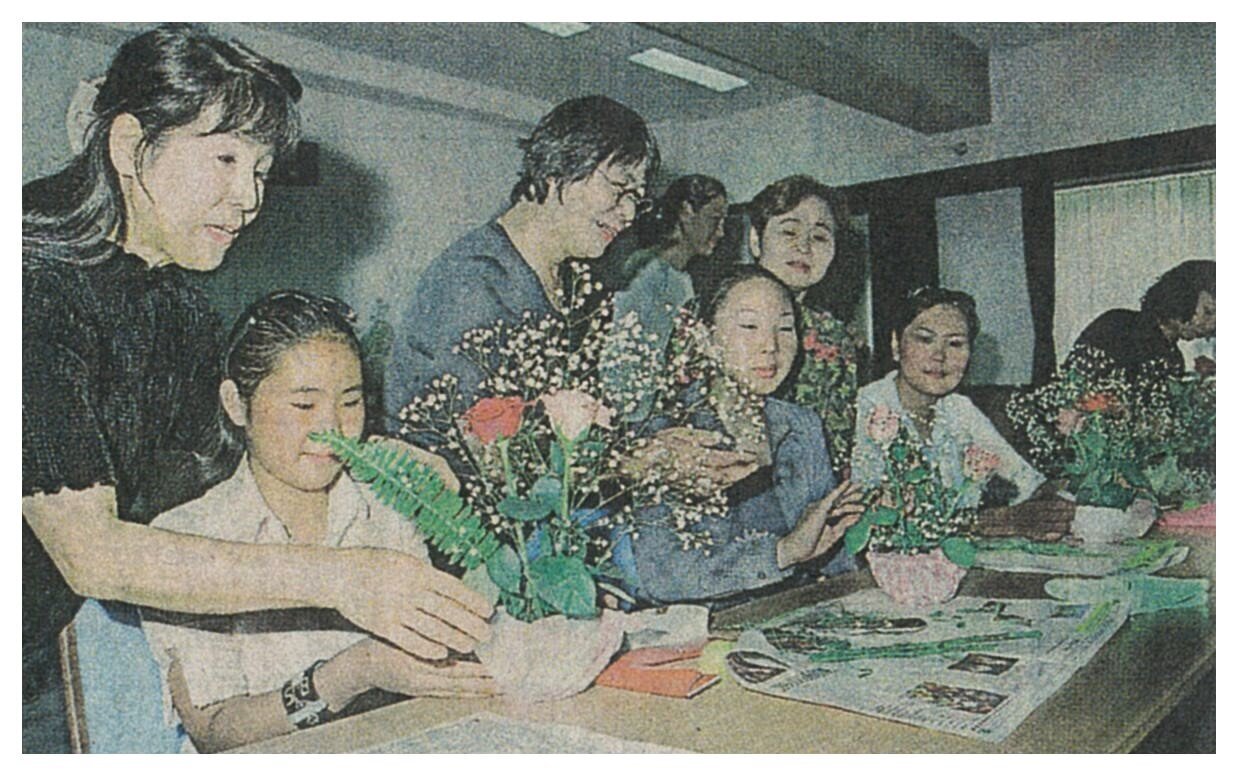

現在は現場の最前線でいけばなを教えておりません。ここ10数年を振り返ると、沢山の楽しいいけばな活動がありました。ホテルでのライブパフォーマンス。ドイツのオーケストラが愛媛に来日した際、演奏者にいけばな体験をしてもらったこと。食談会でいけばな披露やテーブルコーディネートを担当したこと。起業家の勉強会でいけばなの魅力について講演させていただいたこと。商店街でのいけばなライブなど、様々な体験をすることが出来ました。

こうした経験を通して今思うことは、いけばなは私にとって生涯関わっていくものですが、10年前、20年前と同じことをすることは出来ません。では今の私に出来ることは何なのか?

それは支部においては、陰で応援し、サポートしていく役目だと思っています。

その為には、世代交代の大切さを感じています。 現場は、どんどん後進に譲っていきたい。そのことによって味わう喜びはとても大きいです。学校連盟やこども教室を社中に譲った時も、「先生の時より生徒が2名増えましたよ。」との報告があり、お互い喜び合いました。 譲られた人は、思っている以上に責任感を持って頑張ってくれることも分かりました。昨年も、1つの教室を閉じて数名の社中を後進に渡しましたが、私以上にしっかり指導してくれています。研究会で会う度、孫弟子が出来たんだなぁと、幸せ感に包まれます。

現在は、講演の機会もいただくようになりました。私のいけばな人生を語ることで、1人でも多くの人にいけばなの素晴らしさを伝えていければと思っています。 いけばなはいいんだなぁ、とその思いを伝えることも、いけばな教室と同じくらいの意味があると思えます。 どんどん縮小し、最盛期の4分の1以下になった教室ですが、程よい感じで楽しんでいます。

将来80歳を迎える頃には、生徒が更に私のもとから巣立って後進のもとに移り、孫弟子として私を喜ばせてくれることでしょう。 ここしばらくは、社中の専門教授者を中心に、残された数少ない教室と学校連盟、そして社中数名が担当しているホテルや割烹のいけ込みをチェックするのも楽しみの1つです。

・学校連盟でご指導されている2つの学校がいけばな競技会に参加されました。

去年は学校の予定が合わずに参加出来ませんでしたが、今年は参加出来てとても良かったです。賞を取った数名はとても喜んでいました。

忙しい学校に無理を言って競技会に参加しましたが、子供達には何事も体験してみて欲しかったし、何より喜ぶ子供の顔が見ることが出来て良かったです。

また来年も参加したいと思っていますが、華道部は月1回しかない学校もあるので、3~4か月前には日程が分かるといいですね。

相原先生は、「しあわせは心で感じるものだから」という本を出版され、その本はベストセラーになりました。その中で、「一番幸せな花は、輝く花よりも、それを支えるカスミ草である。」と書かれていました。カスミ草はどんな花にも合わせらせる、どんな花でも輝かせる事が出来るからとおっしゃいます。

支部長として活躍されていた時代は、バラやダリアのように魅力的に輝き、現在は後進に道を譲って温かく見守り、周りの人を輝かせるカスミ草のような相原先生。本当に素敵な先生でした。