2024年夏 大正大学にて家元が「日本の伝統美」の公開授業を行いました。

| 開催場所 | 大正大学 |

|---|---|

| 開催期間 | 2024.07.04 ~ 2024.07.04 |

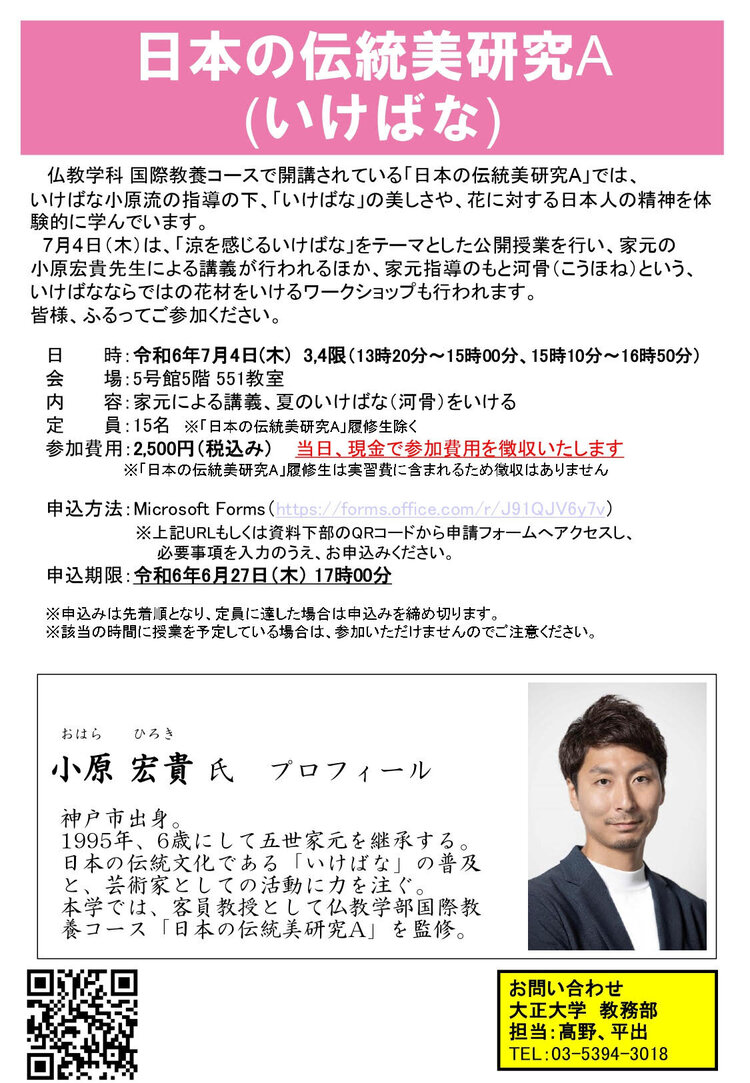

家元が客員教授を務める大正大学にて、「日本の伝統美」

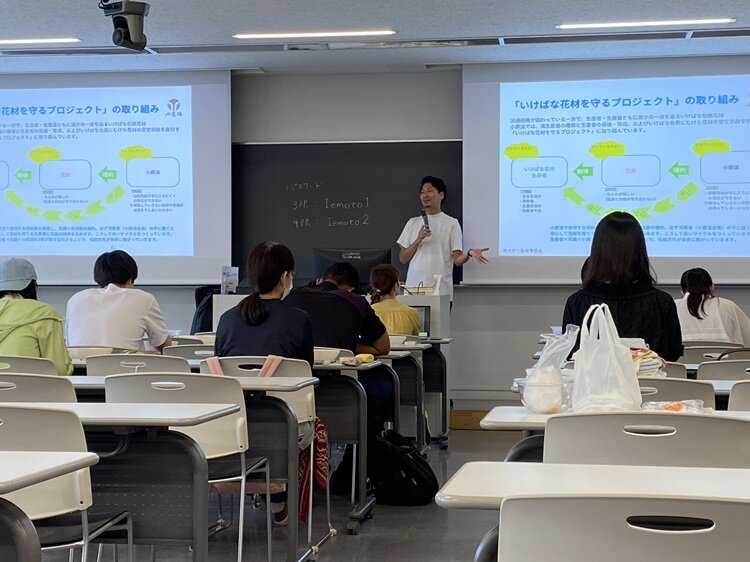

家元は大正大学仏教学科国際教養コースの「日本の伝統美研究A」

昨年までは12月末に家元講義の回を実施していましたが、今期より開講クールが夏の時期に変更となったため、講義内容も夏のいけばなに関することをまとめた講話となりました

履修生の他に一般参加も募り、

「河骨」を見たくて参加した、昔いけばなを習っていて興味を持っ

古くから行っている涼をとる工夫をはじめ、夏のいけばな、そして「水もの」花材の紹介と、いけばなを習わなければ見ることもない知る機会も少ない「河骨」

花材もスーパーの店頭に並ぶ野菜や果物のように、生産者が市場へ出荷し私たち消費者の元へ届けられていることを改

また、家元が産地を訪ねた体験談とともに、2021年から取り組んでいる「

そして後半は全員で河骨をいけました。

初めて見る河骨に興味深々で、触ったり、

水あげポンプをつかって河骨の葉に水をあげる瞬間は、

茎が細い場合には新聞を巻いてポンプの先にはまるようにする技の

「河骨の水あげは一発勝負です!」

いけばな自体がはじめての方もいる中で、

はじめてなのでもっと時間がかかると見込んでいましたが、すぐに習得して上手な水あげができていました、

「水あげは難しかったけど、上手にできて良かった」

「葉脈に水が入っていくのが面白かった」

また、「花材にも絶滅危惧種があることを知らなかったし、

「いけばなは習い始めたばかりですが、

全員の作品を家元に見ていただきました。